桃園市議員王浩宇近期針對治平國中展開一系列施壓,要求該校遵照教育法規停止體罰,引起網友論戰。嚴格說來,這其實早就不該是一個需要爭論的古老議題——《教育基本法》第8條早就明訂:「學生之學習權、受教育權、身體自主權及人格發展權,國家應予保障,並使學生不受任何體罰及霸凌行為,造成身心之侵害。」《教師法》第14條第12款也表示,若有「體罰或霸凌學生,造成其身心嚴重侵害。」,是可以解聘該名教師的。這些法律對公私立學校都是適用的,法規俱在,只是某些學校知法犯法,帶頭違法給學生看而已。

不過既然討論風潮再起,很多人似乎還是覺得「體罰」是「正當教育手段之一」,看來重申若干教育觀念是有必要的。而「體罰」這個問題,也牽涉到許多相關連的教育問題,比如:教育的目的是什麼?教師的責任到哪裡?親、師、生三方合理的關係為何?這都應該綜合起來考慮。

關於教育的三個參數

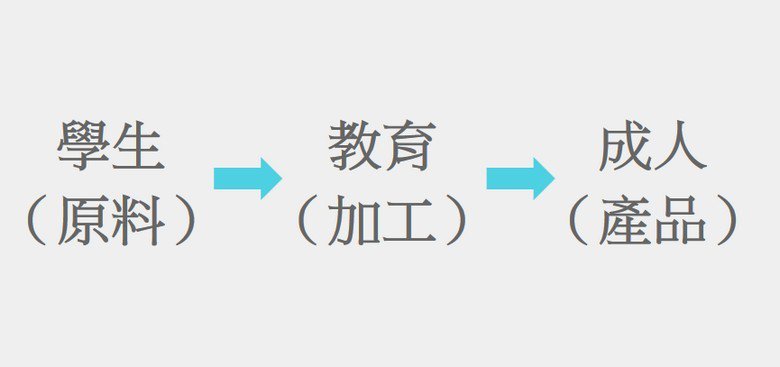

上述問題千頭萬緒,讓我先把討論範圍簡化一下。我們先來把「教育」化約成一般台灣人最能理解的「生產線模式」:

這個模式不太精確,也不是我所同意的教育理念,但大部分台灣人應該都是這樣想的。他們把「教育」想像成一個加工廠,只要把「學生」丟進去,經過良好的加工之後,就可以生產出好的「成人」——通常這意味著能具有賺錢的能力、品德良好之類的教育目標。所以評估「教育」這個加工廠是否良好,就看能否把原料變成好的產品,所以很多人會認為,好的「教育改革」應該致力於提升產品的「良率」。

再次強調,我不同意這個看法。但是在這篇文章裡,我先暫且接受這個想法,並且以此來說明我們剛剛提出的一系列教育問題。

我們需要先認清一個事實,那就是:上述三個步驟,每一個步驟都是「多元但有上限的參數」。也就是說,真實世界的狀況是,我們可能有很多種學生(=原料),很多種教材或教法之類的教育知識(=加工技術),而在前兩種因素的排列組合下,我們會得到很多種成人(=產品)。但這些「很多種」都是有極限的:就算每個學生都是獨特的,我們最多也只有七十多億種學生(全世界的人口數);而窮盡人類教育史,我們目前擁有的教育知識也是有限的(大概也就在幾百種之間,最多)。所以,這會造成一個後果:這個加工廠所能製造出來的產品種類,也是有限的。

總之,請記住,這一切都是「多元」但「有上限」的——而這就是一切問題的根源和部分的解答,包括老師的角色是什麼,以及為什麼現代教育學會淘汰諸如體罰之類的落後技術。

配合度很重要:如果有種學生沒人會教⋯⋯

我們現在一次只討論兩個參數,再把問題談得清楚一點。

首先,我們來考慮一下「學生」跟「教育」之間的問題。

在這個部分,所有有教育愛的教師,都會努力抱持一個樂觀的假設,那就是:沒有教不會的學生,如果這個學生還學不會,可能只是我們還沒找到正確的教法。而教師的工作,就是換一種教法,再換一種,再換一種,換到他學會為止。所以身為教師,我們必須盡可能多學會幾種教學法,好讓我們具有應付各種學生的專業。

如果用剛剛的「生產線」比喻,那就是:我們不確定眼前的學生是木材還是鐵礦,所以我們可能會先用木匠的手法試試看,發現不行,那就換成打鐵的手法,結果還是不行⋯⋯試到最後,我們發現,其實這名學生是很棒的岩石,要用石匠的手法才能讓它「成材」,一同支撐起「文明的大厦」。理論上,我們能為每個學生找到一種最適合的教學方式,來讓他發揮最大的潛能,變成一個優秀的人。

(如果你眼尖,你會發現我只談了「教法」,但教育過程並不只有「教法」這個部分。這是為了舉例上的簡潔。你可以代換成「教材」或任何教育過程,這個比喻仍然有效。)

但問題來了:如果眼前的學生,是我們從未見過的材質,那該怎麼辦?

如果能夠使之「成材」的技術,根本就還沒研發出來怎麼辦?

別說不可能。根據我們前段的預測,學生的種類最多可能有七十多億種,但教材教法的組合頂多就是幾百種。雖然這些組合對大部份的學生都有效,但在七十多億的巨大母體當中,機率性出現一些現有教材教法完全無法應付的學生,這是非常有可能發生的。TED Talks最著名的演講之一,Sir Ken Robinson的《學校扼殺了創意嗎?》就提到英國舞蹈家茱麗安・琳的例子。她從小在教室裡面就坐不住,一直被視為有問題的學生,直到在一名睿智的醫師建議下,進入舞蹈學校就學,才找到了最適合她的世界。她最有名的編舞作品,就是安德魯・洛伊・韋伯的名劇《貓》。我們只要稍微想一下,如果這樣的人出生在1950年的台灣,會怎麼樣?你就會明白這是一個多麽不公平的世界,投胎這件事純粹是機率的遊戲。

而且就算這個世界上存在著一種可以讓你變強的教學法,你還是可能遇不到。因為你這輩子會遇到的教師,是根據某種隨機的分班機制扔給你的,不見得適合你,並且也是有限的組合(就算從幼稚園算到博士班,大概也就在一兩百人之間吧),而他們「剛好」都不擅長最適合你的那種教學法的機率,仍然是存在的。

所以這是我們應該記得的第一件事:教育不是萬能的,教育也不應該認為自己是萬能的。說自己「不放棄任何學生」是很感人的情操,但從理性上來看,老師們可能真的對某種學生束手無策,就像醫師也有治不好的病一樣,雖然教育人士很少承認這件事。

而且,殘酷的是,從機率上來說,那塊「從未見過的材質」,可能就是你的孩子、你的兄弟姐妹、你的親朋好友,甚至就是你自己。

你很好,但不適合:如果有種產品沒市場⋯⋯

接下來,讓我們把眼光移往後端,來看看「成人」之後的問題。

無論如何,學生們都被丟進教育體系裡面敲敲打打好幾年了。他可能遇到能工巧匠、也可能遇到手藝粗劣的老師,會成為一張漂亮的木桌子,還是一堆看不出是什麼玩意兒的鐵渣,都在各自的結構限制和命運之中完成了。(你可以想像,一個人降生在台北和降生在屏東,父母的年收入是一千萬或三十萬,也會很大幅度地擾動我們前述的推算。)

我們先假設一個最理想狀態:所有產品(=成人)都很完美地完成了,現在通通要上市了(=進入社會)。

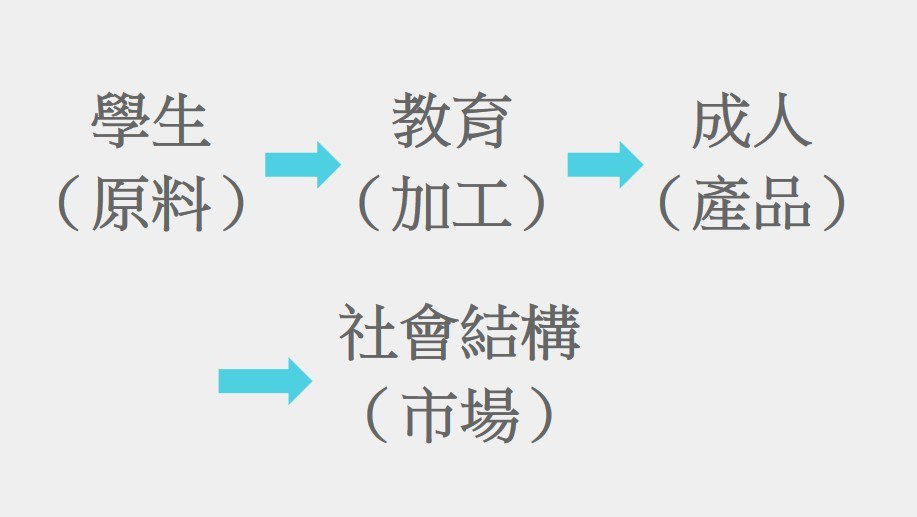

但問題又來了:現實世界的「市場」,所願意購買的「產品」,也是「多元但有上限」的組合。所以,我們剛才的那個模式圖,還要加上一個區塊,叫做「社會結構」:

舉例來說,你如果把一個數學天才丟到漁獵時代,他大概只有投擲長矛的準頭稍好一點,但可能會因為體能太差被社群唾棄。你把一個文學天才放到沒有文字的文化當中,把一個天才駭客放到沒有電腦的環境裡,把一個軍事奇才放到承平時期,把外交菁英放到荒島⋯⋯這還是我們現在想得出來的例子。把尺度拉到未來,你可以想像未來可能會有其他的行業或科技,需要具有某種特質的人才能做得好,而這些我們現在仍然不知道名字的特質,可能就是班上最後一名的那個學生身上多到滿出來的礦藏。

但很抱歉,他生在2015年的台灣,所以他很可能只會被當作最爛的學校畢業的最爛的學生,只能做一些(人們認為)最爛的工作,過著極低水準的物質生活,自卑地過一輩子。即使他在「那個我們說不出名字的特質」這方面,是千年難遇的神人。

他被社會結構卡住了。

所以談論教育問題,最終一定會推演到社會問題。「教育」只是整個社會的一部分,它沒有辦法獨自解決整個社會都解決不了的困境,頂多可以讓局勢崩壞得慢一點、或者小幅度改善某些個案。唯有在「社會」本身好起來之後,「教育」才能夠完全好起來。

讓我們回到體罰

繞了這麼大一圈,我們可以回到「體罰」的問題了。

「體罰」議題看似簡單,事實上是一個綜合了老師、家長、學生、社會四個方向的困境的,超麻煩狀態。

從老師方面來說,他們被台灣的升學主義要求,只能產出一種產品,叫做「會考試的成人」。即使有些學生的材質是石頭,還是要想辦法弄成最暢銷的韓版衣服。當老師窮盡了所有教法,都還是沒辦法讓石頭變成布料,而我們的社會又要求他「不能放棄任何一個孩子」,承認教育的極限時,他能夠做什麼?他必須做些什麼,證明自己盡力了。於是,部分的老師選擇了最「賣力」的教學方式:打吧!我都暴力到這種地步了,不惜傷害你的肉體,你仍然無法成為正韓貨,那就不是我的問題了。

從家長方面來說,他們被自己的求學與求生經驗侷限,以為這個世界只有韓版的衣服才能暢銷。他有滿滿的生存焦慮,怕自己的孩子活不下去。他不懂石匠的手法,木匠的手法,鐵匠的手法,並且誤以為學校有把一切材質化為布料的能力,所以把孩子送進去,逼迫老師來逼迫孩子。你就捶打吧,「這是我允許的。」但是這些沒有任何教育知識的家長並不知道,大多數被捶打的石塊並不會成為衣服,他們只會碎裂,喪失了本來可能的成材機會。你逼得越緊,就有越高的風險,葬送掉孩子真正的「生路」。同是鳴人堂專欄作家的吳曉樂所著的《你的孩子不是你的孩子》,紀錄的就是這些被捶碎的石材。

他本來可能是玉啊。

而玉,玉幾乎沒有機會選擇。他不知道自己的光澤,也可能沒有人想過好好打磨他。所有人都只希望他柔軟、柔軟、再柔軟。他如果挺過去了,就會得到一個莫名其妙的人生;他如果沒挺過去,就沒了。

最後損失的,就會是整個社會。社會一臉困惑:我說了我需要有創造力的人才,我說了我需要會溝通的人,我說了我渴望研發能力,我說了我不需要那麼多件一模一樣的韓貨。但學校不斷地產出一樣的產品,所以這個市場最終還是崩壞了。再好的產品,數量多到這個地步的時候,價格也是會崩盤的。但社會才不管這些,它只會繼續告訴你,我要這個,我要那個,你失敗了是你的事,但我還是要。

這一切,到底成就了什麼?

唯有理解這一切的圖像,你才能明白,那些看起來不切實際的「教育理念」和「教育改革」,其實包含了多麽現實的渴望,以及呼救。不要體罰,是因為懂教育的人知道,這種做法只會產出品質低劣的的產品;追求多元,是因為懂教育的人知道,這個小小的島沒有浪費的本錢,要讓每塊材質都發揮最大的威力;反對傳統學校體制,是因為知道學校這種加工廠,所能處理的材質太少;反對傳統紙筆測驗,是知道韓貨的價格已經崩了,再悶著頭生產是死路一條;⋯⋯而因為對教育的極限知之甚詳,所以知道想要有完整的教育改革,必然也要有完整的社會改革,去接住那些「我們還沒有能力處理的材質」,讓他們在一個比較友善、安全的社會裡降生,起碼能夠好好活著,以待發光之時。或者沒發光也沒關係。

也許我們最需要的是,一種「承認極限」的觀念,才能終止這種社會逼迫家長和老師,家長逼迫老師和學生、老師逼迫學生和自己的,無解的逼迫循環。這樣才能放棄「標準答案」、「最佳做法」、「這個一定有用」的幻覺——不管是最粗劣的「體罰」還是最新潮的「翻轉教學」,都是這個幻覺催生出來的。

承認教育的極限。老師要知道有某種學生,是他永遠不可能「教好」好的;家長要知道,如果有一天自己的孩子是這樣的學生,要設法尋覓新的出路;學生要知道,如果你現在學不好,很可能完全不是你的問題,要對自己有耐心;社會要知道,如果有些學生真的無法「成材」,我們有義務塑造一個社會安全網,來接住他們。

有時候「放棄」反而是溫厚的耐心,錯誤的執著反而殘酷。就讓教育努力解決教育能解決的,然後讓社會來面對接下來的事情吧。

到了那一天,我們才能說自己已經盡了人事。雖有缺憾,但終於對得起「教育」這兩個字了。

(刊載於「鳴人堂」)