罪的形狀:讀金《罪人》

2018/07/01 _文學評論

討論《罪人》這本書,幾乎找不到不爆雷的方式。因此,在此必須先敬告讀者:接下來的討論,是以您已經讀過《罪人》為前提。作為交換,我可以先透露我的結論:我認為這部推理小說是水準之上的作品,很值得您先去找來讀,再來衡量本文的判斷。

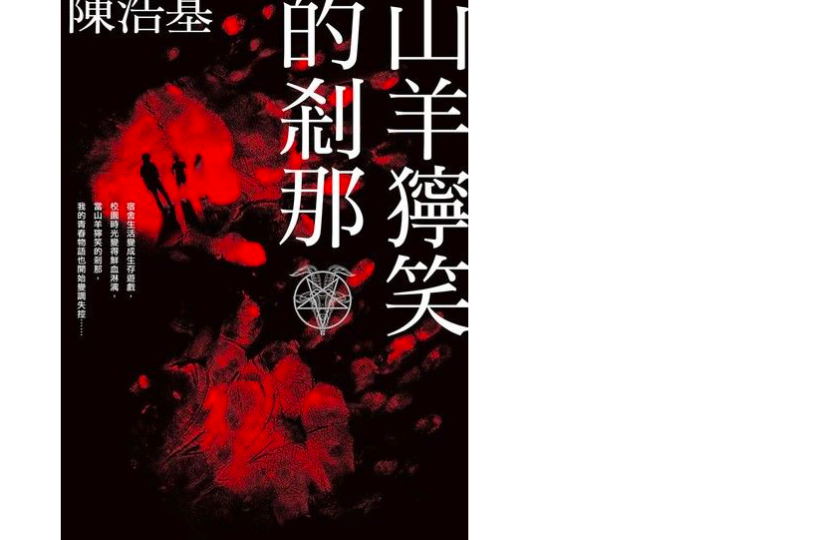

《罪人》是「第三屆尖端原創大賞逆思流組」的金賞作品。這個比賽的徵件方向,是「以懸疑解謎驚悚復仇為主題」的「解謎小說」。這部小說以一系列連續殺人案為主軸,嫻熟地在兇手、警方和被害者的視角之間切換。除此之外,小說的敘事時間也做了穿插安排,形成了一部結構和情節都頗為複雜的作品。根據出版文宣,《罪人》的作者目前仍是大學生,卻能以頗為穩健的文字和敘事技巧駕馭如此繁複的小說,著實令人驚艷。小說最顯明的設計,就是在開頭即揭露兇手,但是以「如何證明」、「找到動機」為推進的動力。而到了結尾,讀者才會發現這趟旅程自然會帶出「意料之外的兇手」,也就呼應了小說標題的提問——誰才是「罪人」?什麼是「罪」?

也由於以「如何證明」、「找到動機」為推進的動力,所以整部小說是漸次加強對角色的心理描寫的,讀者會隨著故事的進行而越來越了解角色的背景、性格和心理動因,不會在一開始就給出完整的設定。乍聽之下,這並沒有什麼新意,因為「回顧犯人的童年創傷何以導致犯案」,早已是推理小說中行之有年的套路了。但有趣的是,《罪人》並不只在敘述「犯人」時這樣安排,而是連「警探」都用上了漸次加強的寫法。因此,《罪人》的若干段落會有些輕微的敘述詭計之感。我們最初所知的警探性格並不是完整的,讀者彷彿是跟著全知敘事者一起認識這些角色,當我們知道得越多,我們就越難驟然判定「罪」的形狀為何,邊界又在什麼地方。質言之,我們不但不了解犯人,我們也不了解警探——我們了解任何人類嗎?

不過,《罪人》仍有一些值得討論的問題。如前所述,金的強項是繁複與穩健,但有時過猶不及,極力追求繁複和穩健,不免讓小說在結構上有一些可以精省之處。(不至於冗蕪,但有些效益不高的操作)比如在揭露犯人潘勳明的幼年創傷時,至少設定了十歲、高二兩個階段,而每個階段都有各自的議題:高二是被霸凌、被發現有同志傾向;十歲則有女老師的性侵、家庭的瀕臨解組和母親的驟逝。小說是從年長往年幼的方向逐步剝開,最終形成了一個人間慘劇全部都集中在同一名角色身上的畫面。這裡的每一個議題,若有夠深的延展,應當都能「獨當一面」,成為犯罪心理的堅實論證。通通加在一起,也並不會使得這個角色更有深度,僅僅是提供了更多悲慘標籤,反倒有點不知所為何來。

在這些「議題」之中,有些甚至會讓讀者感到混亂。像是「有同志傾向」的暗示,其實並未對情節產生實際的影響,抽掉似乎也無坊(只是要另外找理由來結束霸凌場景)。而既是同志,潘勳明對幼時性侵過他的女老師,又何以會有那樣固著的、充滿情慾的情結?此處矛盾,是會動搖這一系列以年輕貌美的女性為獵殺目標的連續殺人案的。作家或許是試圖再此植入更深一層的悲劇,以冰藏女體的情節,來展現他對女體的羨艷?(一如《人魔》裡面的「野牛比爾」)或者對女體「收藏」,正是潘勳明為了隱藏自己的性傾向,所念茲在茲的一道證明題?無論是哪一種,我們恐怕都需要作家提供更明確的線索,才能讓這般迂迴的思路成立。然而,考慮小說已有的篇幅,或許抽掉這個元素會是更簡潔的做法。

除此之外,《罪人》的角色也稍嫌刻板。潘勳明的強烈創傷、李麟飛的冷硬形象、一眾女性角色的面貌模糊(雖然這可能是為了符應犯人挑選受害者的喜好,但還是有點太千篇一律了),乃至夏展霖的「心理學」神技,都讓這些角色缺乏人性的彈性。當然,角色功能性明確之後,就更能操縱他們來營造複雜的情節,這點《罪人》做得很不錯。但若要讓小說更上層樓,或許可以試著使角色更有彈性、成長曲線更清晰一點。比如一開始讀者以為是小角色的朱晉杰,就是一個非常成功的例子。從出場開始,他似乎擔任的就是一個插科打諢、能力平平、渾渾噩噩的輔助性角色,但值得結局揭曉的一刻,我們才會發現朱晉杰其實有著複雜的道德掙扎和情感寄託,他前半段的表現非但不是無意義的搞笑,反而是一種深沉的不動聲色。

從《罪人》的情節結構來看,金毫無疑問具有處理複雜故事的才華,這本初試啼聲之作完全可以直接影視化。只是在有時,我會稍微擔心作家是否會迷失在繁複的結構裡面。比如設計李麟飛和潘勳明在幼時的交會,雖然有頗有前後呼應之妙,然而這樣的技巧若未能增強案件本身的力道,是否需要如此大費周章?這是可以思考一下的。但若我們暫時放下挑剔的眼光,我們自然會發現這部小說難以掩藏的亮點——比如李麟飛為了幫妻子復仇而在斷指案上動手腳,反而因此錯失了拯救妻子性命的唯一機會。此一妙手翻天,將「非法正義」的常見主題再往懸崖推深了一步。如此構思,正是雄辯地論述了「罪人」這個主題。

(刊載於《聯合文學》2018年7月號)