來聊件跟《他們沒在寫小說的時候》有關的事。

這本書,我大概是在今年七月左右定稿,進入編輯流程。這之後當然有很多編修工作,也花了好大的力氣在錄有聲書,但在我的心理狀態裡,已經覺得這本書寫完了。

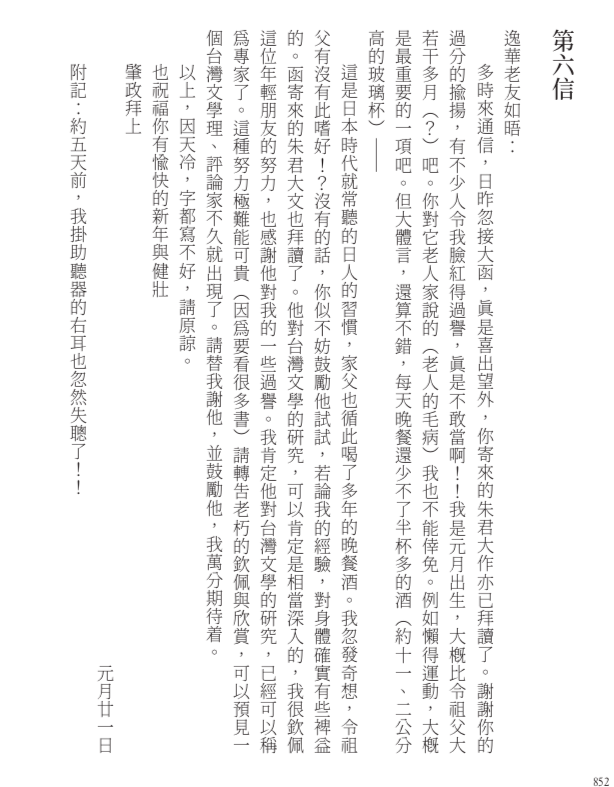

這時候,我突然接到一項緊急工作。鍾肇政的公子鍾延威大哥,正在主持一套全新的《鍾肇政全集》之編選。編全集,這是所有作家研究必備的基礎功夫,自然是功德無量。而編鍾肇政的全集,其辛苦之處更是在一般作家之上——他可是真正在物理意義上,「著作等身」的人。不是形容詞,他的創作、翻譯、書信、散文、評論通通疊起來,真的可以有一個人高。更何況,這套全集還會收錄許多過往沒有發表的新文件。

我聽到這個消息,當然是很興奮。但隨之而來的工作邀約,卻讓我有點猶豫。編選團隊邀請我,為《鍾肇政全集》的第37集(37!我都不敢問總共有幾集!)撰寫一篇解說,幫讀者補充閱讀脈絡。第37集,是超過1000頁的書信集,收羅鍾肇政寄給幾十位各方人士的信件。

這工作意義重大,又能先睹為快未發表信件,我當然求之不得。但問題是,由於一些行政上的安排,截稿日有點緊張,我必須在兩、三週內寫完這篇解說。

我很猶豫要不要接。

最後,想盡快讀到這批信件的渴望贏了,我咬牙接了下來。那一陣子我過得超緊張,只要平日工作一有空檔,我就鑽回那份一千頁的電子檔。對我這樣的讀者來說,這批信件真的滿好看的——你會看到鍾老平常的工作習慣,看到他們編刊物或辦文學獎的流程,也會看到許多前輩作家的八卦。什麼某總編聽說某雜誌要做一種專題,就把企劃偷去先做掉的啦;什麼某作家答應要翻譯日文小說,結果日文不好,寄過來的稿子整份都要重譯的啦⋯⋯種種細節,扣掉時程壓力,我讀得很滿足。

但我沒有想到,我竟然看到了完全出乎意料的東西。

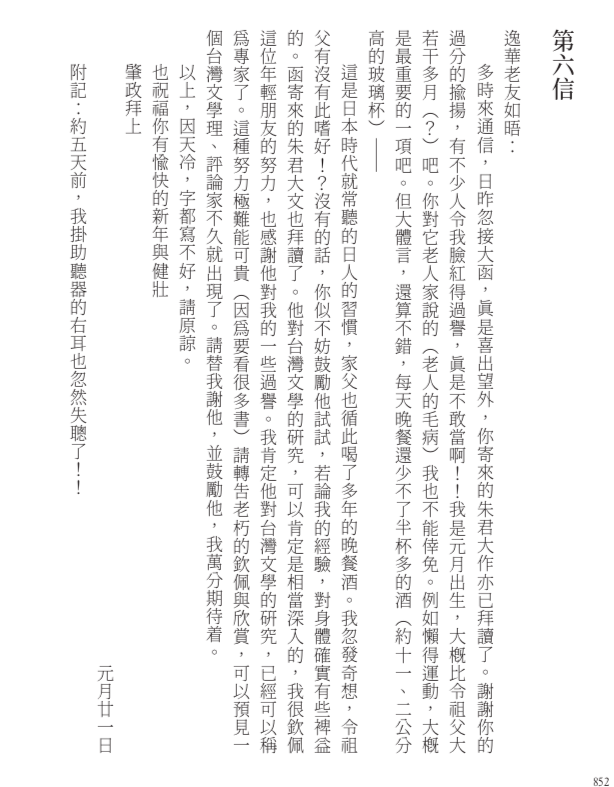

在2016年1月,鍾肇政寄給聯經副總編輯陳逸華先生的信件裡,出現了這樣一段話:

真是喜出望外,你寄來的朱君大作亦已拜讀了。謝謝你的過分的揄揚,有不少人令我臉紅得過譽,眞是不敢當啊!

朱君是誰?我一路讀了八百多頁下來,絕大多數鍾肇政提及的文壇人士,即使是以某種暗語寫成的,我也都認得出來。但我怎麼不記得有這麼一位朱君⋯⋯

等等?!

2016年?

《他們沒在寫小說的時候》這本書的第一篇文章,就是我寫於2015年11月的〈因為鍾肇政不只想到他自己〉。算一算時間,莫非這封信是在說我?

⋯⋯鍾老當年就有看到這篇文章?

我再往下讀,信件的後半寫到:

函寄來的朱君大文也拜讀了。他對台灣文學的研究,可以肯定是相當深入的,我很欽佩這位年輕朋友的努力,也感謝他對我的一些過譽。我肯定他對台灣文學的研究,已經可以稱為專家了。這種努力極難能可貴(因為要看很多書)請轉吿老朽的欽佩與欣賞,可以預見一個台灣文學理、評論家不久就出現了。請替我謝他,並鼓勵他,我萬分期待着。

鍾老一貫謙遜,如果他真是讀到我那篇文章,確實是一定會說「過譽」的。

當然,如果我早幾年知道鍾老這樣說,我也一定會惶恐地感謝鍾老的謬讚的。

讀到這封信的當天晚上,我對著這封信發了好一陣子的呆。《他們沒在寫小說的時候》系列,就是因為桃園市議員質詢「鍾肇政文學獎」,說出「鍾肇政是誰啊,他很有名嗎」這句話,才讓我起心動念,要寫下這批台灣作家的文學生涯。這是一切的開端。但我並沒有想到,鍾老原來早早就讀到這篇,我以為只在網路上流傳的文章了。

而就在我終於寫完這本書,把稿子交出去之後,我竟因為一樁意外接下來的工作,收到了這道遲來的、遙遠的回音。

鍾老已經去世了,但他的回音並沒有散佚。彷彿就是專程來告訴我:嘿,你寫完啦,那,有件事要讓你知道囉⋯⋯大學參加寫作團體之後,我和幾個朋友三不五時都會把「文學之神」掛在嘴上。但這一刻,我真真切切感覺到,如果真的有神,這必是祂安排的吧。

謝謝您的謬讚,我收到了。我會繼續努力的。