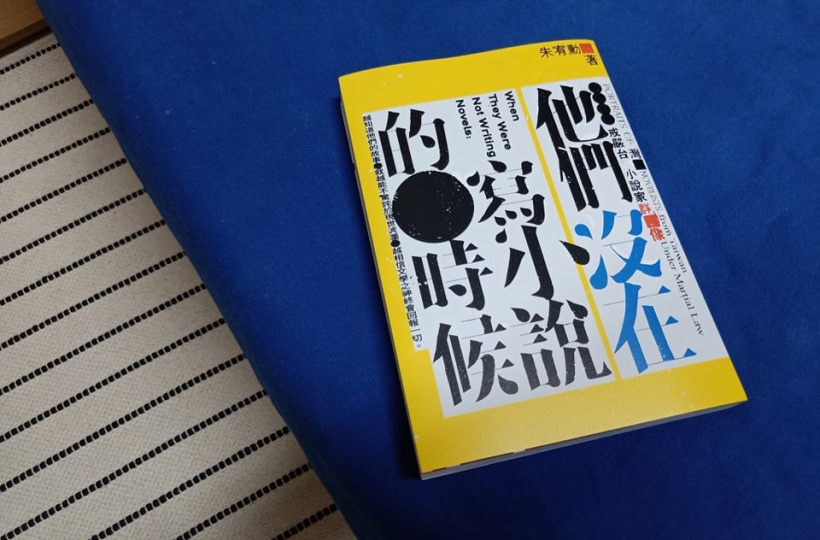

這本書,很難用幾句推薦詞來定義,更難用一個標語來框定。

書的主角,是九個戒嚴時期台灣小說家,標題顯示,要勾勒的是小說家「他們沒在寫小說的時候」。但作者的企圖,顯然不只是想向我們揭露一個個小說家的生命史斷面,他更想透過這些斷面,縱橫交織,拼寫出一幅「群像」。

這個群像不是統一的,而是獨立紛錯,又彼此交涉的。宥勳將一個個小說家的故事,繡織成一幅光影紛繁的「群像」,顯影台灣文學史的某個圖面。書名《他們沒在寫小說的時候》,恰恰就是這些時候他們所做的那些事,讓這些小說家的小說長成我們現在看到的樣子,讓台灣文學成為今日所見的面貌。

這麼看的話,這部書的企圖不小。單篇來看,是一部夾敘夾議的紀錄片,全書合起來,是一部以蒙太奇手法剪接而成的大河影片。

作者朱宥勳,是編劇,是導演,是剪接師,是點評者,是說書先生。第一個看點是,他選擇了哪些小說家,從他們生命史的哪個時間點切入,調度了什麼歷史素材,拼織哪些細節,如何詮釋這些材料,評價這些事件,如何精準抓住小說家的靈魂,顯現台灣文壇的重要時間切口,如何由幾個關鍵性的點,構織擴延出一幅光影詭譎的戒嚴台灣文學圖繪。

這就是我說的蒙太奇手法。單部紀錄片與整部大河影片,是跳接的,也是相連的,你可以跳著看,也可以串著看。在這種蒙太奇手法中,標題,成為這部書的點睛所在。從書名、各篇主標題到每篇小標題,都很精準地抓住小說家的時代、性格、理想、轉折、選擇……的榫頭,並且藉著標題的扭力,達到敘事轉折、時空調度、故事轉場、劇情起伏的效果。

要達到這個由點串面,拉出縱深,拼出立體歷史圖像的效果,小說家的選擇是很關鍵的。宥勳所選的小說家,有著各自的特殊性與代表性,也有共通性。特殊性與代表性,就是他之所以是他,鍾肇政如何成為鍾肇政,陳映真如何成為陳映真,他們代表了光譜的什麼位置,選擇這個位置歷經什麼過程。共通性是他們都身處戒嚴台灣,並且都對戒嚴體制有所回應,有所作為,「他們沒在寫小說的時候」所做的這些事,都對台灣文壇產生關鍵性作用。

宥勳將這些小說家的共通性、特殊性、代表性之間的交織面寫得非常好,你可以看見他們在同樣的戒嚴體制中,選了什麼路,結果又如何。

例如,鍾肇政以近三十年時間編輯各種台灣文學選集,葉石濤也以近三十年時間撰寫文學評論,書寫台灣文學史,他們從不同的路徑實踐了宥勳所說「一個人扭轉的文學史」工程。又例如,林海音在聯副,如何讓整個文壇都是她的平橫木,走出不同於反共文學的四條路線;聶華苓在愛荷華「國際寫作班」,如何匯聚各國作家,建造「縮影了整個冷戰世界的文學小屋」。再例如,陳映真為左統理念,大半生走著崎嶇山路,而郭松棻為左派理念,走上一條無法回家的道路;兩人在面對「如果祖國沒想像中那麼好,那該怎麼辦」這個尷尬難題時,如何採取不同的選擇。

這樣就有了一個個獨一無二的點,每個點都有自己的閃光點,卻也有自己要面對的黑霧暗影,從每個點的光與影中拉出縱深,交織出立體的作家個人,立體的戒嚴台灣文學就現形了。

這就是這本書有趣的地方,以蒙太奇手法剪輯拼貼,一方面在閱讀上跳脫單一軸線的時空限制,一方面卻又有著精準的時空調度與深刻的歷史感。

然後,我要為這部書所有的開場點讚。每篇的開場,可以說是這部書最吸睛的地方,像打了spotlight,翻開每篇第一頁,起眼就是聚光燈,一開始,就抓住作家的靈魂,也抓住讀者的眼睛。

每一位小說家的故事開場,宥勳都精準地選擇了最好的時間與事件的切入點,它既是小說家生命史的重要時刻,也是小說家與台灣文學史近距離對撞的關鍵時刻。

寫鍾肇政,從他一九五七年寄出一份簡陋表格,從而誕生《文友通訊》開場,寫他如何在黨國體制的間隙中,為更多作家開闢田土,擴充台灣文學的版圖。寫鍾理和,從他的小說〈手術台之前〉主角的肋骨,以及他自己一九五○年做手術,六根肋骨被截斷,兩者的角色互涉寫起,深化「倒在血泊裡的筆耕者」聖者座標的意涵。寫葉石濤,從他自己修訂的年表上一個詭異條目寫起:一九五一年,「因事辭去永福國小教職。杜門不出,自修自學三年」(被捕入獄),然後才有小說家為台灣文學史所做的所有工事。

林海音在戒嚴台灣的閃光點,就是她在聯副十年,為不同省籍、世代、理念、風格的台灣作家擴建舞台,於是這篇的開場是一九六二年,她收到新人七等生的一篇稿件,先是為他的文字崎嶇、思路奇詭而困擾,躊躇許久,決定不修改,直接刊用。宥勳幾乎是一筆就勾勒出林海音的靈魂原典。

陳千武的開場很有意思,從他中學偷偷搭船前往日本,想到日本打天下,結果被父親請託船長,原船帶回寫起,可見作家之所以成為作家,並不都是從小立志,一往直前,此生不悔的,更可能是因為另一條路被堵住了,陳千武正是因為計畫受阻,才啟動了文學夢。寫聶華苓,開場就是一九六三年她與安格爾的相遇,全篇首尾放閃,有如一則愛情故事,但是,也正是這場世紀戀曲,才有了小說家不寫小說時所做的那些事,才將台灣文學的座標擴寫到世界。

郭松棻與陳映真的開場,更是清奇,有一錘定音的效果。郭松棻這篇的開場,一九九○年代,美國,郭松棻晨起,反覆播放唯一一卷錄影帶,螢幕中,台北風景閃動。這個開場直接點出郭松棻生命中最詭譎的光與影,正是他與「家」的尷尬距離,他長期處身「文學史的側面」,在兩岸的另一側,回不了家,無家可回。宥勳筆下,郭松棻一直走在一條「問家」的路上,最終也沒能回到家,但正是透過這個尷尬距離所映襯出的詭譎光影,我們才得以了解,郭松棻最終為何選擇以最疏離的位置,來詮釋他心目中的「家」。

在陳映真的開場中,宥勳終於把自己也寫進來了。當然,作為本書作者,宥勳一直都在場,只是最終在陳映真這篇,現身了。本篇從兩次事件寫起,從他自己兩度被捲入關於陳映真的詮釋之爭開場。這個開場非常特別,但非常精準,畢竟,沒在寫小說時的陳映真,不就是在各種意識形態論爭中奮力搏鬥,同時也是意識形態陣營拔河的標的本身嗎?進一步說,關於陳映真的詮釋之爭,絕不只是各家的理解差異而已,而是台灣文學陣營的理念差異,更是台灣島嶼的認同歧見。這是一個文學史的課題,也是當代台灣人精神史的核心課題。

這個課題,表面是左右,是統獨,是國族認同,說到根處,其實是台灣小說家/台灣人集體對於「我是誰」、「我是什麼人」永不停止的發問。這樣的爭議,從鍾肇政的世代,陳映真的世代,蔓延到朱宥勳的世代。這不是個人私怨,不是集團恩怨,而是台灣人在歷史過程中的共同命題。

這就是我為什麼會說,這本書顯影了立體的、繁複的戒嚴台灣文學群像/圖像。如果閱讀這本書,我們還是陷入對於個別作家的歷史詮釋、歷史評價、歷史定位的爭論,還是只想爭出輸贏對錯,爭到一個為他們寫定唯一墓誌銘的權力,將他們釘在文學史光譜中的固定位置,那就太low了。

對我而言,這部書最動人的地方,不是這些作家執著於理念的那一刻,而是他們在關鍵的時代中與自身生命轉折點,如何躊躇、盤桓、堅持、折衝、虛應、妥協,如何做出各種選擇,那種內在心理劇場的轉換,以及與外部體制對撞所產生的張力。

宥勳要說的是,他們也可以有別的選擇,或者,他們其實已經做了別的選擇,但我們長期把他們簡化了、單面化了。

對我而言,宥勳不是試圖在挑戰什麼,而是試圖還原更多血肉,指出更多複雜性與多面性,他不願僅僅附音於「正史」。他選擇從側面,從側面的側面,在平行時空的另一方,演繹作家的各種可能性,而不是一個被主旋律糾正後的正典或範本,這才是最精彩的地方。

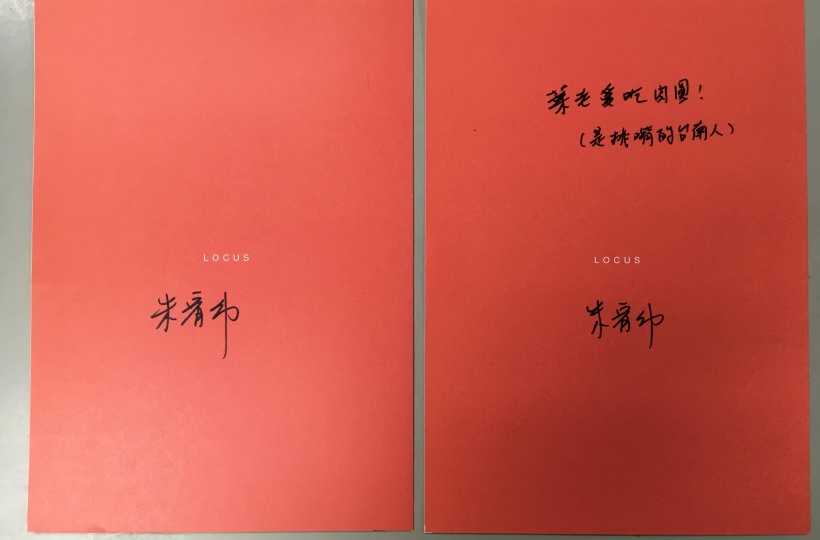

所以,我要邀請讀者一起閱讀的,除了書中九位小說家,他們不寫小說的時候,如何投擲肉身,為台灣文學闢造一方方麗園,還有為你們說故事的作者朱宥勳。他從一開始就把這本書定位為「評傳」(雖然我覺得這本書超過「評傳」的意義),小說家點評小說家,把自己也寫進去,把自己的思想路數、思考理路、情感流動,誠實地曝現在讀者面前。

你可以讀到他的精準、犀利,也可以看見他的冷靜、清醒,然而,最能撼動我的,是他的溫柔。

被稱為新生代「戰神」的朱宥勳的溫柔,是這本書中最閃亮的一束光。這不是我的浪漫或溢美。你看他寫鍾肇政不只想到他自己、鍾理和不再只是他自己,寫葉石濤終生布局,林海音平衡文壇,陳千武跨語淬鍊,寫聶華苓愛在冷戰蔓延時,寫郭松棻把自己拋離在回家的路上,字語間都縈迴著溫柔的底蘊。

我說的溫柔,不是所謂「同情的理解」,當然更不是浪漫情懷的投射,而是一種更澄澈的理解。宥勳穿透了時代,穿透了體制「結構的沙塵暴」,參透了作家在特定時間中的特定抉擇與行動。他寫出的,不是一尊尊文學之神,不是一篇篇銘刻入石的墓誌銘,而是還原了小說家的肉身,以及他們靈魂中光影交織的那些時刻。

對我而言,全書最能體現宥勳的真誠與溫柔的地方,是寫陳映真那篇。這一篇,是全書篇幅最長,寫起來最困難的,挑戰最大,「命要很硬」才敢去寫。作為曾經因為對陳映真的詮釋而被捲入黑函、網議,被貼上無數標籤的當事人本身,宥勳恐怕命要更硬,覺悟要更高。

也就是在這一篇,宥勳沒有採取前面諸篇那種比較抽離的寫法,反而選擇直接現身,把自己也寫進去。這就是他的真誠與透明。從「對這一切,我覺得萬分疲憊」,「覺得說什麼都是無聊」,到這本書仍然選擇書寫陳映真,仍然真實地說出自己的看法,不迴避,不矯情,不媚俗。其實他也可以不做這個選擇,不去沾惹爭議,溫良恭儉讓地說故事就好。

然而小說家陳映真最終還是出現在這本書中,作者朱宥勳也主動現身在文章裡,原因很簡單,因為,這個世界從來就「不只是乾癟的立場二選一而已」。

即使陳映真拒絕被冠以「台灣文學」的標籤,但台灣讀者如朱宥勳,如朱宥勳的讀者們,仍會持續閱讀陳映真,以及其他陳映真們、鍾肇政們。

因為,閱讀文學有更奇幻的地方。它更像是手持啟航器,被啟動的,是作者,也是讀者。每一個讀者,都可以透過閱讀,啟動自我,向各方航程前行,像一片星空燦爛。

這是因為文學的本質,從來都不是為了認祖歸宗,抱團取暖,更不是為了鄙棄他人之顏,杜絕異者之聲,而是為了豐滿想要自由飛行的靈魂。

閱讀一片星空燦爛(楊翠《他們沒在寫小說的時候》推薦序)

2021/09/08 _他人之眼