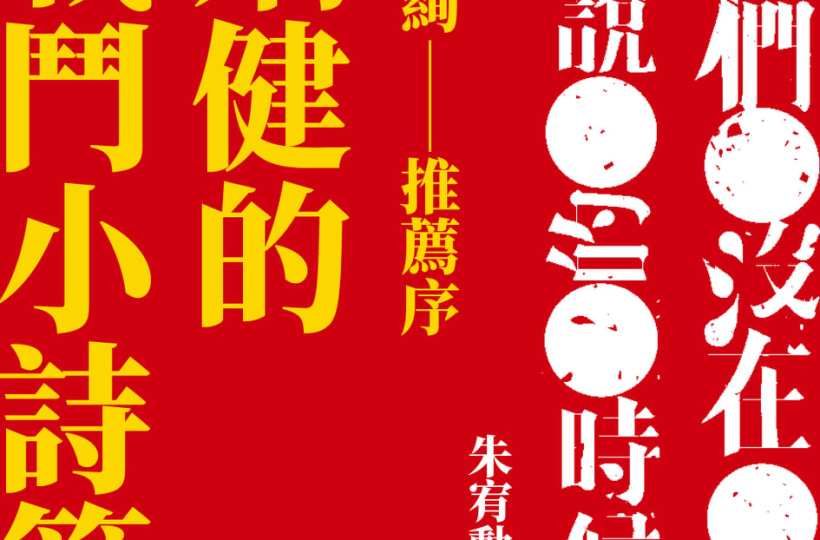

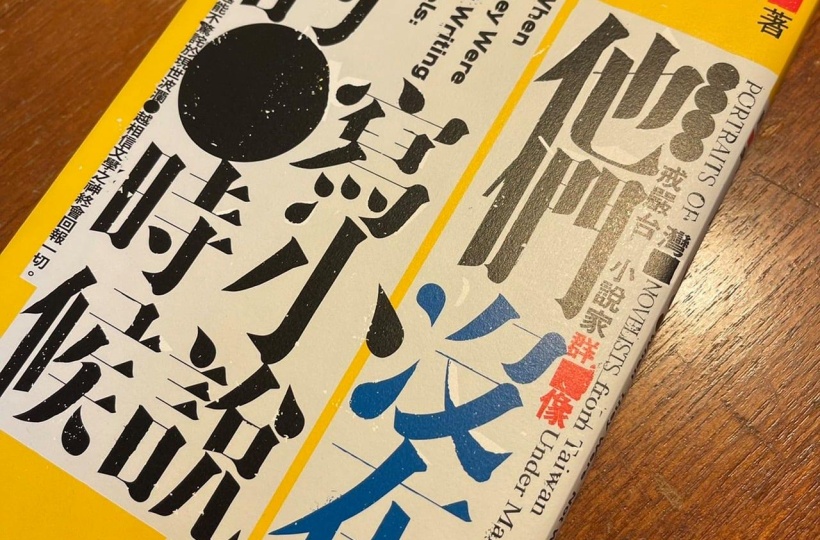

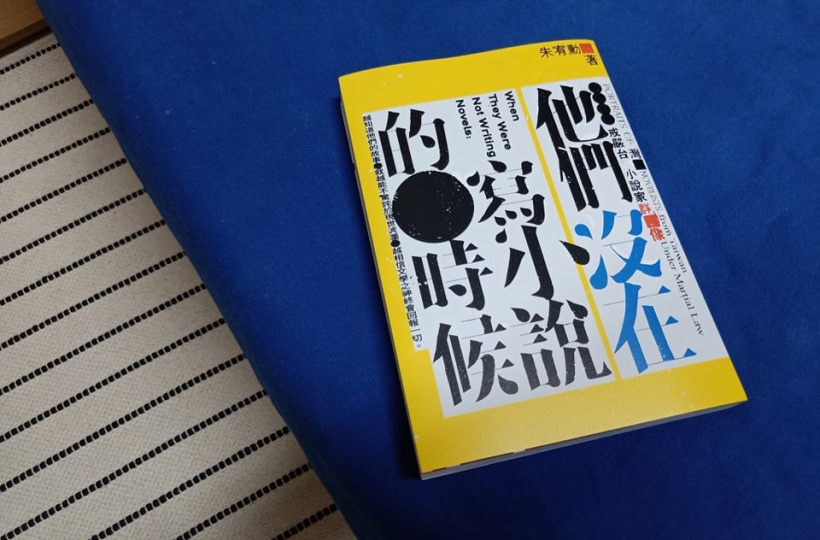

《他們沒在寫小說的時候——戒嚴台灣小說家群像》,若加上附錄的七等生,一共收錄了九名台灣文學人的傳略——其中包括了應該會因此感冒的陳映真。這些人物多半都可以在目前的台灣大百科上找到詞條,沒有一個名字,是略識文學者不知的。甚至可以說,每個都是文學史上赫赫有名、驚動萬教的人物。

但這樣說,真的對嗎?

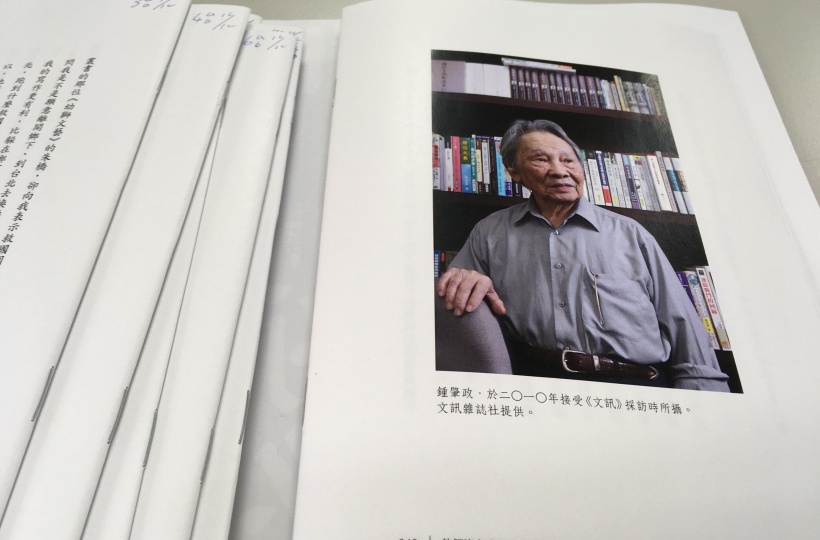

朱宥勳在開篇〈因為鍾肇政不只想到他自己〉釋疑了,他以二○一五年的新聞開場,在那一年的桃園市議會裡,市議員針對「鍾肇政文學獎」的活動,這樣問:「這個人是誰呀?」——「這個人」!你是不是連〈魯冰花〉都不會唱啊?我當時氣惱地回嘴。雖然我隱隱感到這個事件凸顯了某種危機,但並沒有多想下去。這大概是相較於其他人,宥勳最大的不同——他不但對危機的感受敏銳,而且還是「心痛,不如馬上行動」。

在台灣最近出版的鄂蘭著作裡,我看到翻譯者對行文中,「文學」與「行動」兩個詞被放在一起的猶疑,因為我手上沒有鄂蘭的原文,所以我並不打算針對翻譯討論,而只是馬上想到,「藝術作為行動」這種表達,在哲學與藝術史上已經慣見,同樣地,「文學作為行動」,當然可以成立。

行動不是指跑來跑去。寫文章,出版書,最重要的,在世界上投擲有可能促成改變的契機,這是文學與行動共享的核心。在「文學作為行動」這個表達裡,並不是任何行動都算文學,也不是任何文學都有行動的高度——以這個表達衡量文學,並不是開方便之門與放行諸事。而我幾乎是雀躍萬分的,發現《他們沒在寫小說的時候》,無論就其寫作初衷,或是內容旨趣,在在都無愧於「文學作為行動」的美學精神。傳略只是最表面的形式,這本書真正嘗試處理的,正是「文學如何成為行動」的命題。所以,就算我們對文學前輩的生平並不陌生,甚至能夠對其作品信手拈來,都不構成錯過本書的理由。

不過,仍讓我們從最表面的層次開始。我一向對作家生平,採取相當程度抵制的態度。原因在於,我認為保衛作品應該占據首要地位,超過一分鐘的生平講述,就會令我憂傷,覺得占去認識作品的時間。但我知道,在現實中,眾人多半仍然喜歡聽生平。一看到書名《他們沒在寫小說的時候》,我就笑了,想「完蛋,要跟宥勳吵架嗎?」——可我也同時產生了滿滿的激賞之情,覺得這個開宗明義甚妙,「如果既不聚焦在作品,也不圍繞在書寫過程,小說家『不太小說家』的面向,都是些什麼?為什麼?」

——過去我對宥勳有個實實在在的佩服,就是「他不只是說說而已」。每回我在報章上讀到他發什麼願或提什麼點,我當下反應都是「這大概是個隱喻或意思表示吧」——但隔段時間,就發現他具體實踐了。這本書的有趣之處也在這,他真的相當嚴守他自己訂出來的遊戲規則,甚少解析作品,也不細數榮光,他說要給出「沒寫小說的時候」,他就真的給了。

他筆下的小說家們,確實「沒在寫小說」——然而,這卻不是以唱反調,用標新立異來稀釋文學成分的那種書——它令我想到張惠菁寫《楊牧》、賴香吟寫《天亮之前的戀愛》、莫洛亞的《屠格涅夫傳》,甚或褚威格一系列為文化人物作傳的精彩作品如《三大師》等——褚威格的筆力縱橫,要相比彷彿令人吃驚。然而,褚威格畢竟是老派的文化人,他的書寫固然是對文化惜之愛之所發,但對於文化、社會與讀者的想法,仍有某些限制。我私心以為,如果各個方面都考量了,宥勳反而不無小勝。

於是我就這樣洩了自己的底——原來妳不是不讀作家生平?我願意再說明清楚,我看似偏激的立場其實是:不以讀作者生平為優先,不過——好的作品絕對是例外。

我以為,從《他們沒在寫小說的時候》就可以析出幾個「有價值的生平傳述」特質。副標題很清楚的界定,「戒嚴台灣」是這群小說家的時空背景。這種特殊性,許多當代的年輕讀者未曾親歷。這一時期的文學,暫時不論「天真快樂擁護政府」的那一塊,經常充滿了悲苦。在語言、省籍與政治嚴重不平等的社會環境裡,書寫不但會使人有牢獄之災,連性命也受威脅。這種不堪回首的時期,訴說的筆調總是難脫抑鬱。雖然我對「時期與文學」這類主題研究很少,我仍然想到幾個,比如東歐在冷戰期的「掛鎖文學」,日本一九三二年起大量逮捕左翼作家直至一九四五年之類——敷衍地說,「有些作家就是生不逢辰」,但不敷衍地說,歷史上的「文學倒大楣時期」,實在必須認真以對——忘記這些時期,我們就是只站在花開富貴的那一邊看待文學。這種成王敗寇的「出頭主義」視野,不但極度缺損傾斜,可能也是不義的延長。

不過,如果以為宥勳這本書,又要彈悲傷的老調或充滿道德寓意,那我們又錯了。基本的政治與歷史分析,他沒有輕忽。但我認為,他是以一種「戰鬥小詩篇」的靈活飽滿,在喚起那段沉重的記憶——說「小詩篇」,並不是指輕薄,而是指無論在架構或行文上,都採取了精兵的矯健身手。

這裡我想稍微岔題,來談一個未必是這本書預定、但意外有啟發的向度:那就是它對思考「表意少數」文學發展可能的幫助。

簡單來說,表意少數並不是人口的少數,而是因為歷史結構或政治迫害,導致不能在文學或任何與表達相關的領域中,享有成比例詮釋權的族群,通常「表意少數」的例子會舉女人、同志或勞工等。然而,戒嚴時期的本省人,或說在政治高壓下的異議者,其實也在一定程度,經受著表意少數所會面臨的挫折與挑戰——宥勳細數了具有黏力又深藏不露的鍾肇政、孤獨卻堅不放棄的鍾理和、謀定而後動的葉石濤⋯⋯這些交織著斡旋與反抗的人格,固然對所有人都有砥礪的效果,但對表意少數族群來說,可能除了砥礪,它也是迫切需要得到傳承的非正式知識與資源。——文學不是只與天分或努力有關,非正式資源(包括心理與判斷力等)有多關鍵,本書提供了大量的線索。

書中亮點眾多,即使台灣文學史彷彿快說爛了的「語言問題」等,宥勳仍然能夠灌注巧思,重新擦亮磨利我們的感性,使我由衷感動與感謝。

《他們沒在寫小說的時候》,細數了不少「公開的祕辛」——說「公開」,是因為來源或有研究與出版的證言,並不是掏挖什麼個人隱私;說「祕辛」,在於這些事實,進入一般讀者與文學人的意識中,通常不夠明朗,所以當它們被明白指出時,往往就帶有爆破感。

這當中,寫聶華苓而觸及CIA與文學活動的非公開關係,寫對左統至死不渝的陳映真與台獨大老辜寬敏的「幾有過從」,可說極具代表性,充滿暗湧般的戲劇張力。

作為優化的文學教育普及書,陳述並點出這些並不完全甜美,也不成色純粹的細膩處,對不簡化地認識文學,可說已多所建樹。然而,除了這兩組故事本身的複雜性,我仍微微感到,似乎仍可能尋找更結晶化的論點,來處理左右派在台灣的歷史,以及結盟援助政治的倫理。雖然陳映真可能真的有被黃華成氣到,但左派也並不完全都是讀遍左派書才會形成。左派史家霍布斯邦等人,都因為終於得知統治實情而與蘇聯政權決裂,但並不否定構成他們基本信念的左派文化。在陳映真身上,那個獨立性與折返點(令人費解地)沒有出現。也許仍可以問的是,為什麼他沒有與本土的左翼(人數太少嗎?彼此太不會交朋友嗎?白色恐怖令其發展不良嗎?)發生更密切的聯繫,也沒有成為生根於台灣,不依傍權位的左派人。

——這兩處書中的點到為止,可以是教育方法學上的不躁進,也可以是文學史上的待深掘——若是前者,這也是必須非常肯定的考量;若是後者,它使我們可以繼續共同努力——這都是這本集膽識與才情的小書,送給我們的厚禮。我忍不住想說:小朱同學,你這次拿了金牌。