我本來想跟陳茻說,你那間教室啊,投影布幕千萬不要再放到黑板正中間了。那是過時的教室格局了,放投影片的時候就不能寫黑板,寫黑板時就要收電腦,很不方便。應該要學一些比較新的學校,投影布幕斜放四十五度角,與黑板分離。

結果我一走進「與點堂」,就看到投影布幕活生生放在正中央。

但我卻張大了口,忘記要抱怨。

救命啊,那座黑板。

「與點堂」開在一個可以容納五十人以上,含吧台冰箱、含桌椅沙發、還有空位可以掛吉他放盆栽果盒的長方形教室裡。而這座教室的其中一個長邊,則直接以黑板漆漆滿了整座牆。也就是說,管他投影布幕是在左邊右邊中間,你有七、八公尺長、一層樓高的黑板可以寫(而且附贈移動式小梯),這總不會互相妨礙了吧?

這面黑板,只是陳茻創辦「與點堂」過程裡,比較不瘋狂的一個點子。陳茻以非常陳茻的風格取名,用了「吾與點也」的論語典故,開了這家「現代私塾」。雖然命名如此古典,他開課的方式卻很瘋:他跟所有應邀而來的講師說,你在外面有什麼不敢開的,最硬最難的課,通通來這裡開就對了。所以,這系列課程有朱家安偏英美系統的哲學課,也有紀金慶篇歐陸系統的哲學課;有李屏瑤的同志文學選讀、盛浩偉的日本文學名著導讀和我的台灣文學史。

他這麼瘋,那我自然捨命陪君子。除了五月中,三級警戒剛剛啟動的那段時間,我們停課了一個月之外,我們幾乎週週有課、整年不間斷。一開始聽到可以開「最硬最難的課」,自然是熱血澎湃;但這也意味著,這些課程的備課壓力空前巨大,而且毫無間斷,既沒有清明端午中秋放假,更沒有寒暑假,比尋常的大學兼課還操。

我的課安排在週二,每到前一個週末,我就開始神經緊張,甚至萌生「下一季的課我還是退掉好了」之感。然而,當我踏進與點堂教室,看到那面大到彷彿什麼遊樂園機具的黑板牆時,我竟會有一種滿血復活之感。時常我準備了二、三十頁投影片,努力把某個時代的社會、政治、文學理論、文壇派系和文學作品濃縮在內,但一站到黑板牆面前,竟通通「解壓縮」了出來,本來想要口頭講過就好的東西,洋洋灑灑從左邊寫到右邊,右邊又寫回左邊,黑板上的字數遠遠超過投影片的內文幾倍。

我住中和,與台北市只有一橋之隔。但在疫情封凍之年,「與點堂」幾乎成為我「進城」的主要理由。而與點堂教室裡的那座黑板牆,卻又幾乎成為我消磨精神的主要區塊。即便中間有幾週,我因為腳傷而不良於行,行前再三告誡自己「今天講投影片就好」,真坐在台前了,卻還是忍不住抄起粉筆,一跛一跛在牆面塗寫:現實主義,現代主義,後設,意識流……

在陳茻創辦「與點堂」之後,他曾在多處公開說過,他希望能夠在台北有處地方,是讓人們於生活忙碌之餘,還能花時間聽聽、想想一些純粹為了興趣而探究的問題。這些問題沒什麼實用價值,考試不考、隔天上班老闆不會問,知道了更不會加薪或好找工作。但就是深邃迷人,並且正是因其深邃而迷人。後來,我卻漸漸覺得,這些聽起來浪漫的想法,其實就落實在這面黑板牆上。牆面當然不是無窮盡的大,但已經大得足以投射思緒,讓人手忙腳亂地攀寫一個晚上了;就像這間教室、這裡的課程,當然也不見得能夠永遠在此,這個時空所開闢的自由,或許終究有其極限,但它目前為止,已經足以讓一群人在此投射精神,從而磨亮一些本來平凡的時光。

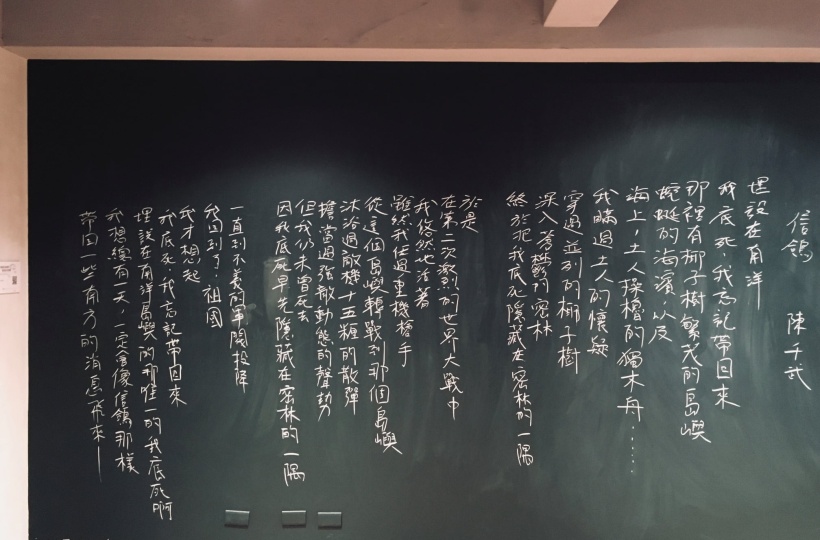

最後,我沒有跟陳茻抱怨投影布幕的位置。我只是拿起一枝粉筆,奮力伸起我頗嫌太短的手臂,在黑板牆的左側抄下了一首我很喜歡、但並不太廣為人知的詩。那是我在黑板牆上留下的第一排字跡。醜醜的,帶有一點太久沒用手寫字的笨拙。但這就開始了一切,我將在這裡,用粉筆灰把一百年來台灣文學的執著與困頓,悲傷低潮的時刻與意氣昂揚的時刻,通通塗描出來。

(刊載於2021年「白晝之夜」官方網站)