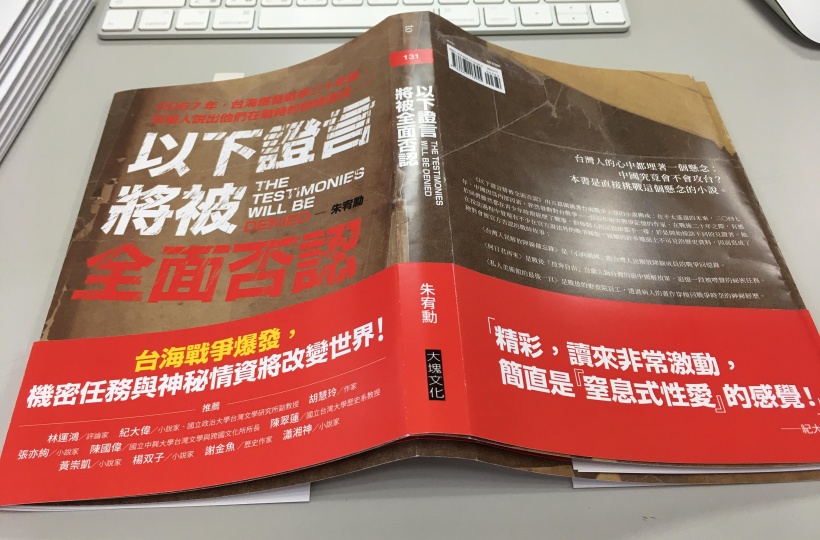

《以下證言將被全面否認》新書對談台中場「以小說測量一場戰爭」・現場側記

2022/09/25 _他人之眼

◎ 對談:朱宥勳(本書作者)× 陳國偉(國立中興大學台灣文學與跨國文化所所長)

本場活動是《以下證言將被全面否認》新書對談的第一場,在臺中國家歌劇院裡的image3非常圖像空間舉辦。這次系列對談分別在台中、台北、台南舉辦,邀請三位學有專精的講師與作者朱宥勳,從不同面向來和讀者討論《以下證言將被全面否認》這本小說。台中場次邀請到國立中興大學台灣文學與跨國文化所所長陳國偉老師,藉助他專精於文學與大眾小說的廣泛閱讀與研究經驗,與讀者分享他所閱讀到的《以下證言將被全面否認》。

活動一開始先由宥勳簡單與讀者介紹《以下證言將被全面否認》這本小說。宥勳說他很期待今天和國偉老師對談,因為自己在創作這本小說時,過往可供參考的台灣軍事或戰爭類型作品不多,所以很想聽聽國偉老師的看法。

在創作這本小說時,宥勳說最先一開始要有所「想定」。「想定」是軍事兵推的術語,是用來界定一場戰爭怎樣算開打、達到怎樣的狀況算勝利,必須要有所「想定」,即是要達到設定的目標。因此,寫這類小說也必須先想定,要在小說裡呈現什麼樣的戰爭狀態。比如說,他設定發生時間是在2047年,這是他自己想定的時間,有一些自己想要的理由。另外是在創作初期和編輯討論時,都覺得這場戰爭除了是台灣VS中國之外,最重要的議題應該是台灣人VS台灣人。以目前台灣內部組成之複雜,在一般時期都有很多不同的立場和意見了,到了戰爭時期一定會有更多的衝突,所以小說寫的是戰爭,但呈現更多的是台灣人內部自己的議題。而對於戰場上最大的想定是:要發生登陸戰。一般來說,在兵推上都認為很難打到大規模登陸戰,所以如果要設定有登陸戰,反而得想辦法去建構一些說服性的情節。

除此之外,敘事的設定是在未來以戰爭回憶的方式去記述這場戰爭,如此可能會比較貼近文學讀者的習慣,因為這場戰爭是尚未發生的,所以用未來記憶的方式來處理,比較不會變成毫無重量的空想。此外,不用長篇小說的方式,而用他稱為「短篇連作」的方式來創作,會覺得比較順手。宥勳的前兩本小說都是長篇作品,因為在台灣的文學創作圈,認為長篇小說才是創作的最高挑戰,但他自己寫來反而覺得施展不開。用短篇連作的形式,有長篇作品的規模,但又可以有多樣的角度,能擴充到不同面向,不像單一視角的長篇小說會受限於固定的視野。在篇幅上不必拘束於報章上發表小說作品的字數限制,也沒有整本長篇小說長度的要求,就是寫到覺得故事夠了就好,這是他自己寫來覺得呼吸比較順暢的創作方式。

此外,這幾篇小說除了共享一個時空背景的框架,某一篇的配角可能到另一篇變成主角之外,也為每篇小說設定一個情境,算是給自己創作設定的另一個條件框架,就是每一則故事會跟曾真實發生過的台灣戰爭記憶、地點重合。這也就是書裡的故事發生在鹿窟、馬祖、泰源、泰北(雖然是台灣境外,但戰事與台灣相關)、埔里的前提,希望讓這些過往的歷史與未來的記憶有所連結。

宥勳介紹完《以下證言將被全面否認》的創作設定——也就是作家給自己的創作功課之後,希望聽聽國偉老師對於這樣試圖跨越類型小說的看法。國偉老師說,在日治時期,台灣是日本內地的延長,被迫參與日本的戰爭;國民政府時期,則是國共戰爭的延長,台灣都是他人狀態的延長,就算是反共文學,觸及的也是發生在中國的戰爭。一直到解嚴,台灣的戰時狀態才解除。過往台灣長期在戒嚴體制,戒嚴就是戰時狀態,但寫戰爭是國民黨統治下的禁忌,所以當時的作品都是繞著戰爭的外圍去處理。有一些作品,大家可能不會覺得是「戰爭」文學,但卻是在描寫那個狀態,也是繞著寫的。比如洛夫的長詩《石室之死亡》,這是在金門戰地的洞窟裡寫的,或是王文興常被拿出來讀的〈草原底盛夏〉。而且,即使真的寫了戰爭,戰爭也都缺席,像朱西甯的《八二三注》,戰爭終究也沒出現。反而類型文學中還比較多各式各樣的戰爭場面,比如葉言都、張系國的科幻小說都寫了戰爭,只是用想像未來的科幻戰爭來遮掩作品所指涉的現實。更別說,瓊瑤的小說很多背景都發生在國共內戰,戰爭是男女主角間必須要面對的愛情障礙。這些也都可以說是台灣在戒嚴體制下戰爭缺席的戰爭書寫。

講到這,國偉老師提了他的創作世代觀察。他說六年級的小說家的挑戰是鄉土,紛紛挑選鄉土題材創作。而七年級的小說家則專注在記憶,憂慮記憶被否定、記憶被遺棄,像是黃崇凱、陳栢青的作品也都有這樣的特性,不斷在作品裡質疑書寫、記憶的真實性。

宥勳笑說,其實他沒有特別要處理記憶的議題,但作品卻很明顯地這樣表現出來。如果講到這樣的世代差別,可能要舉邱貴芬教授的說法。邱教授指出2010年以後的作家,將台灣文學從負債變成傳統。在之前的創作者,除了鍾肇政、葉石濤等本土派前輩很堅守台灣文學的陣地之外,其他創作者不會喜歡自己的作品被劃歸到台灣文學,但這情況在2010年以後轉變了,年輕創作者開始覺得自己是從台灣文學傳承而來的。宥勳說自己是解嚴半年後出生的,但自己有興趣的題目大都是在戒嚴時期的文學作品,所以他一直不確定在這些閱讀、學習、研究的歷程中是不是有什麼環節少了。畢竟要處理這些過去的資料只能依賴文獻,但對於這些文獻好像又不能全然信任,可能因此就形成對記憶與文獻的質疑,這種懷疑態度就不知不覺進入創作裡。

此外,宥勳又說,他以前寫過一篇文章說1980年代起台灣有很多後設小說,但卻在2000年之後消失,但他說這文章寫得太早,因為在2010年代之後這類後設作品又多了起來,他這本作品也算是其中一員。他對自己這樣的作法的解釋是,對於故事裡的各種記憶也沒辦法樣樣肯定,也是會懷疑,因此用這樣比較「奸詐」的方式來處理,讓敘事者的證詞會有矛盾破洞,所以讀者也不該全然相信。

關於這樣的作品算是純文學或是大眾/類型文學?國偉老師說,這其實都是作者在尋找敘事的容器。比如說瀟湘神、楊双子一開始就自我定位是大眾文學書寫,讀者也就這樣認定了,也不會去爭執是哪一類作品。但對像宥勳這樣從純文學訓練出來的作家,就會有所考量,所以他覺得這是創作者利用後設敘事的容器,保留多一點空間來容納不同的題材。

比如說《以下證言將被全面否認》要和未來才發生的「歷史」對話,如果是類型文學的作家,就不會去聲明記憶是真的假的,就直接寫下去了,也不必管跟實際上的歷史有多少契合。比如張系國《星雲組曲》裡的〈銅像城〉,用一座大銅像的遭遇來寫中國政治史,但又沒對得很準,有些小說內容可以找到歷史上的指涉、有些則否,但小說家也不會管那麼多,有所隱喻就好。但宥勳的書寫,說是未來的歷史,卻很仔細地關注當下的問題,但大眾文學/類型文學作家才不會在意這些。國偉老師覺得宥勳會很在意讀者有沒有讀出來他要表達的,重點放在大家如何理解作品、如何運用這些形式、技巧,這些是純文學作家會比較在意的,在意其文學傳承會不會被讀出來。所以,國偉老師笑問,書中的那些典故是創作時就刻意這樣安排的嗎?

宥勳表示,那些典故、彩蛋如果沒有被看出來,其實也不會影響小說的解讀,不會因為知道了某個典故,對小說的解讀就會大翻轉,就只是想要讓作品可以放射出去和其他台灣文學作品或台灣史對話。宥勳覺得累積到現在,台灣文學作品是有足夠的量可以在文本間產生對話的。舉個不會爆雷的例子來說,這本書裡序文的標題〈戰地裡哪來的鐘聲〉,其實是1977年鄉土文學論戰時有一篇文章叫〈墳地裡哪來的鐘聲〉,用來攻擊王拓的作品〈墳地鐘聲〉,宥勳就把它拿來當作序文的主題,但就算不知道鄉土文學論戰也完全不會影響到解讀,只是知道當年論戰這篇作品的讀者,就會有所連結。此外,鐘聲也可以聯想到海明威的《戰地鐘聲》,那也是戰爭文學的重要作品。宥勳說他自己的態度是,希望自己的作品可以和台灣文學有所連繫。

國偉老師接著說,談到記憶、創傷,就不得不提到文學的感性。台灣的文學受到歐美文學、日本文學的影響,也受到中國文學的影響,這些不同來源的文學影響,都有其本身的感性,比如日本枯山水那種感性,我們大概隔一層在看,或者是中國文學也一直有抒情傳統,但台灣文學的抒情、或說感性模式是什麼呢,這是國偉老師說他一直在思索的。他覺得在《以下證言將被全面否認》裡是不是可以看到建構出一種感性系統,或說情感結構。舉例來說,國偉老師很喜歡書中〈何日君再來〉這篇所表達出來的情感,主角是曾經的敵人、現在的新住民,所以這篇裡的情感模式只有在戰爭的背景之下才能成立,他覺得這篇創造了新的感性的可能。

對此,宥勳回應,他一直在思考寫軍事題材到底要寫多硬。之前的長篇小說《暗影》,寫的是職棒簽賭案,小說裡放了超硬蕊的棒球細節,懂棒球的人來看就會理解,但看棒球的人可能不會讀這本小說,而讀小說的人可能不懂棒球。所以從《暗影》得到的教訓,這次的軍事題材可以有想定、有各種專業的設定,但都不會搬到小說的前台來,只在後台支撐。宥勳說書裡每一篇小說的第一位讀者是女友,透過她來測試不愛軍事題材的讀者對小說的理解。不過他也很高興前幾天看到《鏡週刊》的副總編李志德寫的對於這本小說的評語,他是精通兩岸關係的,他說這本小說「平實而精準」。

國偉老師立刻說,這讓他想到安達充的漫畫。安達充的棒球漫畫都很抒情,都是男女主角談戀愛,但棒球情節的專業度卻又遠遠超越那些完全以棒球為主題的漫畫,非常地精準。所以國偉老師覺得《以下證言將被全面否認》在設定精準的議題之外,也像安達充的作品般能扣回他剛剛說的抒情、感性的結構該怎麼創造出來。

這一場精彩的對談,就在關於看似硬蕊的戰爭題材卻可以寫出不同的感情模式中劃下句點。陳國偉老師最後補充,書裡〈南方的消息〉裡的情感書寫,對他來說是驚喜。而這是怎樣的驚喜,應該讓讀者自己來體會,就不爆雷了。