大家好,我是朱宥勳,以下是這次新出版的小說《以下證言將被全面否認》的幕後大揭密,不管你看完書還是沒看完書,都歡迎您來讀一下我在這本小說裡面所提供的一些想法跟看法。

以下訪問中,發問者為大塊文化副總編輯林盈志,回答者是我自己。

PART I 《以下證言將被全面否認》創作緣起

|

問: 這次的小說為什麼選戰爭題材? 平常你也在臉書上寫軍事相關議題,但大家好像都沒什麼印象,讀者記得你喜歡棒球,但卻對你寫軍事議題不太有記憶。 你是怎麼對軍事、軍武這方面開始有興趣的?如何涉略相關的知識? |

我想先回應為什麼大家會對軍事議題沒有什麼印象。因為我覺得在台灣,特別是偏人文、文學、社科這一群人,我們在學校裡的訓練會直接地用一個快速的刻板印象,把戰爭這個主題打發掉。就是「反戰」,反正戰爭就是不對的,反正戰爭就是有非人道的部分。

這樣講沒有錯,可是把很複雜的問題用一個簡單結論包裹了,所以大家看到這個議題就下意識地跳過,因為沒什麼好講的。但我這幾年的閱讀過程中發現,這議題其實不是這樣。尤其我自己念社會科學,會看一些戰爭史,或是一些軍事研究,發覺它是徹頭徹尾的複合式學科,它不是只講科技跟武器,大部分是把政治學、經濟學、社會學混在一起講。因為作戰就是很複雜的,是人群與人群間的最大衝突。這也是為什麼我要寫這個小說,因為可以去介入這種很硬的科技以外的部分——人心,與人的掙扎跟衝突。

我大概是從高中開始對軍事方面議題產生興趣,會自己去找一些資料,不管是網路上的或是紙本刊物上的資料來看。老實說這些資訊沒有大家想像中難獲得。舉例來說,台灣每年都會有國防白皮書,還有漫畫版。像我們、美國或日本等民主國家,資訊是非常透明的,這個世界並不像電影裡面演的那樣,什麼都是機密。台灣的國防部(在媒體上)是下意識的什麼都不想講,可是他們每年都有大量的出版品,還會編印很多國外的參考文獻跟自己產出的內容。所以只要耐心去找,一定都找得到可閱讀的資料。更不要說在最近五、六年,台灣本土的軍事意見領袖越來越多了,例如今年出版的《阿共打來了怎麼辦》,王立他們就是最具代表性的人物。但其實不只這些人,還有非常多的臉書社團、群組,都有各自大大小小的意見領袖。他們都經常在彙整跟討論這些議題。

我不是專家,我無法判斷他們講的是不是對的,可是貨比三家之後,若發現有些題目大家講的都是一樣的,依照這種重合度來判斷大概不太會有問題。我大概是用這樣的方式去蒐集跟建構小說裡面的概念。

|

問: 你說過寫非虛構作品的速度會比寫小說快很多。這本小說從構思、找到說故事的方式和全書結構完成,加起來花了兩年多的時間。 可以透露一下你的構思歷程和寫作嘗試嗎? |

我一直在嘗試怎麼用比較好的方式描述戰爭。

以往台灣的作品中直接描寫台海戰爭的非常稀少,所以我沒有太多典範可以參考、學習,我得要自己去調整。舉個簡單例子:小說中出現戰爭的尺度要多大?我要寫個國家級的故事嗎?就是總統府、行政院、國防部怎麼互動,這種國家級故事?還是我要縮得很小,縮到像比如說有一部德國小說叫《咖哩香腸的誕生》,寫二戰,它就小到在那個房間裡發生,幾乎都不離開那個地方。

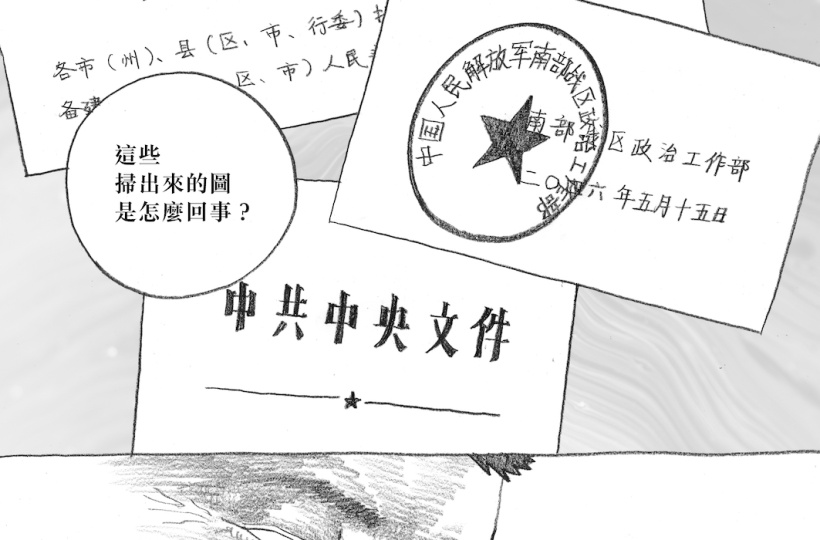

在這兩個極端中間,我就好多種尺度可以調整。後來我試了幾次之後,一開始是想要不要寫長篇,但後來覺得「短篇連作」可以呈現比較多的面向。決定用短篇連作,就要開始去切分不同的觀點,要找哪些人,然後這些人要用什麼視角。像最早給編輯看的〈台灣人民解放陣線備忘錄〉,就是有一天我突然被雷打到有了靈感,覺得說大家都在講第五縱隊,那我就來寫第五縱隊好了。從這個角度出發,那台灣歷史上淵源最深的第五縱隊是誰呢?當然就是左統。我就決定從這個角度來寫故事。

嘗試的歷程來看,這篇小說花最久時間的,就是定調。就像馬奎斯曾經說過的,最難的是第一句腔調。這篇小說的第一句基本上就是後來書名的脫胎換骨。那一句腔調寫下來,我就覺得焦距對了、尺度也對了,方向都到位了。

但在寫了這篇之前,我還有很多亂七八糟的構想,這些構想不知道以後會不會寫出來。現在書裡面完成的五篇小說,幾乎每篇也都有一個孿生版本。比如說〈何日君再來〉,我現在寫的是前解放軍視角,其實定稿之前還有兩個版本,一個是「彼岸花」視角,描述這個少女怎麼來台灣的;第二個版本是招攬「彼岸花」的軍官視角,關於他怎麼招攬、有什麼過程等。這兩個視角我寫到某個地方就覺得缺了一塊,後來我想到缺的是什麼:這篇小說寫心戰,就一定要寫到被心戰影響的人,可是這兩個視角看不到被影響者。所以我就倒過來,直接從被影響的解放軍這邊來看,一樣可以包裹前面兩個視角遭遇的事情。這種小說調整非常技術性,要一直嘗試、不斷做實驗。

|

問: 找到適合下筆的角度跟敘事的腔調真的很不簡單。 〈私人美術館最後一日〉是交初稿也經過封測後又再重寫,雖然敘事者相同,但腔調調整之後閱讀起來的差異就很大。前一本書《他們沒在寫小說的時候》裡楊翠老師的導讀很犀利地指出,這九篇故事開場下筆就是定調。 這種關於寫作的腔調、開場的定調,是怎麼思考、怎麼練成的? |

我覺得這很像是「附身」的過程,就是要起乩然後召喚角色到我身上,所以為什麼說第一句很重要。其實每一句當然都很重要,但如果已經完成起乩,已經成功召喚「他」下來了,理論上第一句就已進入狀況了。

我想要更仔細地說明此處的因果關係。不是說我要想好第一句才能寫,是想好了,它會從第一句就沒有問題。如果從一開始就卡,我就會知道,「他」還沒被召喚下來,這代表我還不夠了解這個角色,我不太懂這角色的說話方式、會用什麼視角來看事情。如果說要有什麼技術上的概念,通常我會抓兩個點,第一個是我問自己:我的這個角色需要知道什麼?第二個我會問:他用什麼語氣講話?他會有知道跟不知道的事情,最後決定我要用誰來敘事。

〈何日君再來〉就是這樣的例子,這個前解放軍主角有一個腔調,這個腔調就事關他的個性跟他過去經歷為何。把這兩個問題想清楚了,一個角色的形狀就出來了。如果我中間卡住,一定是這兩件事中有哪個沒想清楚,或是兩個都沒想清楚,那就會出問題。前面說過〈何日君再來〉這篇我一開始是寫「彼岸花」視角,為什麼後來我覺得寫不太下去?因為我沒辦法很好地抓到一個十幾歲、二十歲上下的年輕的少女為什麼要參與這場戰爭,因此我用她的視角就比較難推展,沒辦法把她描寫得那麼清楚。後來我轉過來變成前解放軍視角的時候,他是不需要知道這個動機的,所以本來可能是問題的部分,現在就不是問題了。如果我花那麼大心思去搞清楚一個高中、大學少女為什麼要在參加心戰大隊,就算把它設定完整了,對這篇小說內容是有幫助的嗎?這會讓我們更了解這場戰爭嗎?其實也不一定會,所以這個就是我要去做取捨的。

而〈私人美術館的最後一日〉就是很標準的技術解。我第一輪寫下來的時候也是遇到了問題:我最早的設定女主角是在戰事發生時就讀中學的年輕女生。寫完後我自己就知道,這最好是戰後幾年差不多二十歲的女生在講話,腔調根本就不對。那我需要讓她更有歷練一點,需要讓她更接近我能夠操作的狀態一點。所以我發現原本的版本年紀太大了,她的腔調太成熟了。一開始我很苦惱要不要把腔調改年輕,但後來轉念一想,為什麼要把改腔調呢?既然腔調太成熟,我就直接讓角色成熟啊,我就設定成多年後她在回憶,讓她回溯當年的經歷,就可以搭上我原本設定要做的事情。

其實〈私人美術館的最後一日〉這篇困難的地方並不在於重寫,而在刪。我原本寫的內容比現在再多一點五倍,我要做的是決定要刪掉什麼、留下什麼線條。這很奇妙,拿一版跟二版比,我真正新寫的字數也許只有兩三千字,但是因為我刪掉了更多字數,大約刪掉七八千字,所以感覺整體的形狀都變了。可是事實上,裡面有百分之八十的東西在第一版已經出現過了,只是被我修潤過而已。我覺得這是小說微妙地方,動了任何元素,都會讓它有很大的改變。我當然希望在改動最小的情況下去完成,不管是因為交稿期限,還是因為我原來的構想,我就覺得我想到的東西,還是希望可以表達出來,不去改變太多,所以這就是要去做很細的聚焦跟刪改、調整。

|

問: 提到人物的動機,〈何日君再來〉裡寫到前解放軍主角非常羨慕台灣人,覺得台灣人很有理由參加這場戰爭,毫無疑義要保衛自己的國家,但解放軍的動機是什麼呢?為何而戰?他不清楚。這非常有趣,因為我們總認為他們被狂熱民族主義洗腦,一定要統一,但實際上遇到戰爭了可能不是如此。可以延伸討論怎麼去談參與戰爭的核心動機,特別是在第四篇〈南方的消息〉裡講戰爭的起因,是高層鬥爭弄出來的。 |

這個細節我覺得很好玩。我寫完初稿的時候,曾給一些朋友看,然後朋友就回我說:他們一輩子都會接受嚴格的政治教育,真的這麼容易信念動搖嗎?接下來,二月,烏俄戰爭爆發了,我就說,你看看俄羅斯的基層士兵。事實上,我會有這個判斷是看過以前的戰史,在各種口述歷史裡,落到基層個人層次的時候,它都很複雜,各式各樣的狀況都有可能。基本上不太會有國家整齊劃一地下令,個人就全部相信這回事。平常是可以嘴巴上這樣講啦,但是真的子彈從旁邊飛過去的時候就又是另一回事了。所以這個段落是我很想要拉出個對比,呈現出解放軍跟台灣之間的兩個立場的對抗,這本來就是戰爭的核心,可是更細緻的差異到底是什麼,這是我想去稍微觸及一下的。

我希望在這些小說裡面都去找到「個人性」的部分,這些角色不能只是「我會為祖國而戰,為保衛家鄉而戰」,當然這會是一個重要的驅力,可是同時他做為一個人,一定還會想更多事情,這些事情三不五時還會干擾他的判斷,都會讓他變得有點奇怪。所以在〈南方的消息〉裡,一方面高層有自己高層鬥爭的動機,但一方面居中傳話的人有自己的動機,兩個傳話人之間的「友誼」,會讓整個局勢變得很複雜、很麻煩,這是我覺得小說最有趣的地方。

假設我們把兩個陣營都單一化,就是中國跟台灣對壘的話,那就是個比大小的遊戲。誰的戰術好,誰的武器強,就結束了。戰爭,或者任何人類的行為,有趣的地方就是人是歪七扭八的。槍枝需要人去拿,可是拿槍的人是很奇怪的。所以我會想要去把這些細緻的東西呈現出來,這也是文學可以做到的事,不然我們真的就看軍事論文跟報告就好了。其實一般人的側面,是在小說裡面更能夠呈現出來的。

PART II 《以下證言將被全面否認》的細節設定

|

問: 〈台灣人民解放陣線備忘錄〉把1952年鹿窟事件融入故事裡。在近年轉型正義的爭論裡,常被提到的是當年鹿窟事件這些人真的就是加入共產黨,為什麼現在要平反他們。很多人會把當年這些因為經歷二二八之後加入左派的人,跟現在虎視眈眈台灣的共產黨混在一起看待。你在寫作時應該是考慮過這些,會不會擔心這書裡面的處理會產生混淆的爭議? |

確實我當時有想到一個複雜狀況。我稍微提一點小說內容,小小爆一點雷。小說最後那群左統的第五縱隊上山了,他們是想要支援中共的真正的內應,他們上山去躲藏,接下來在那邊他們做了一些暴行。大部分讀者都會注意到我好像把左統寫得很壞,可是我要請大家注意的是,接待他們的人是誰?在山上發出暴行的這一群人是左派,但接待他們的何嘗不是左派?嚴格說起來,這其實是兩群左派的最終鬥爭。所以我並不是在把左派都變成加害者,因為其實受害者也是左派,這個是我想要去回應歷史的方式。

當年的地下黨有沒有想要跟中共串連的企圖,當然是有。在九〇年代他們都會說他們非常無辜,但後來口述歷史證明,他們確實有這樣的想法。但因此他們就應該要用谷正文在鹿窟事件對待他們的方式去對待嗎?我想也不是,這也是不對的處理方式。所以這件事很麻煩很複雜,我在小說試著要處理的,並不是要給這個複雜的東西一個答案,說左派就是那樣。而是,我認為這個複雜會延續到一百年後,我覺得這對這本小說來說是更重要的。2047年,假設未來有一個台海戰爭,在可見的未來裡,這群人不會消失,人數也許會變少,但在台灣裡面是會有這麼一群人跟中國應和的,這群人的人數即便少,但他們的想法非常非常堅固,堅固到在那個點上,我覺得他們還是會做出一樣的決定,這才是我想要去處理的。

在這本小說我並不是要解決這些歷史懸案,而是認為它是未來的延長線。我們要抵達未來,得要先看到後面的歷史。過去的歷史、現在、未來,然後三點成一線之後,我才能找到對面那個東西在什麼地方,所以我才會去用這種方式去處理未來與歷史的關係,希望不要簡單化這些思考。所以到最後在台解這個故事裡,真正發生鬥爭的都沒有官方的人,沒有中共的人,也沒有台灣政府的人,是左派跟左派自己的問題。這件事情當然是我的想像跟虛構,但某種程度上,也滿符合左派歷史上常常發生的事情。

|

問: 〈台灣人民解放陣線備忘錄〉裡有個很有趣的插曲:解放軍空軍飛行員跳傘逃生到鹿窟山區,卻被神隱了。小說裡沒有明寫,但讀者可能會意識到照他的說法是碰到魔神仔。把魔神仔的傳說放進來的這個插曲是如何產生的? |

這個要首先謝謝我的女友謝宜安,跟他們的臺北地方異聞工作室。他們這幾年在推台灣妖怪,所以現在很多台灣妖怪相關的資料都越來越容易取得。我寫這篇小說之前去鹿窟踏查,女友跟我一起上山。我本來什麼都不知道,就是開車前往鹿窟。到某個地點的時候,謝宜安突然跟我說,那邊有岔路,我們今天要過去嗎?我說,沒有,那裡我們沒有要去。她說那個地方再往上走就是魔神仔的傳說最初發源地,最早的魔神仔就是在那邊。老實說,那個地方是個有點偏僻的山路,我真的有某種如果沒有必要我是不想上去的感覺,覺得毛毛的。

因為有各種妖怪資料和影視作品,魔神仔是一個已經進入當代流行文化視野,大家都知道的符碼,算是很多人知道的民俗傳說。而鹿窟是白色恐怖的不義遺址,我從來不知道它們在地理上這麼近,近到讓我有某種聯繫的感覺。而魔神仔是把東西藏起來的一種妖怪,然後鹿窟也好像是把歷史藏在這裡的地方。所以當我在構思時就想要在某個地方把它安插進去,就有了這樣一段情節:意外掉下來的飛行員,就莫名其妙被神隱起來找不到。雖然我在小說刻意暗示好像有魔神仔這樣的事情發生,但事實上在山區裡,人掉下來,你要找到他真的也不是那麼容易。物理上也有可能真的發生,我們找半天就是找不到。山就是一個這麼複雜的地方,什麼都不用發生就已經很複雜。所以我當時就是把這些意象揉在一起,我覺得還滿有趣的。

我自己覺得很開心的是,用台解這一群很左派的人的語調去講這件事。他們是左派,是無神論者,按理不能接受這種事情。那有什麼比讓無神論者發生這種恐怖的事情更好玩,這樣很衝撞很刺激,如果是一個本來就相信這些事情的人來說這段遭遇,反而張力還不會那麼大。

|

問: 繼續超自然話題 XD 〈私人美術館的最後一日〉裡也有具備超能力的阿明,在最後一篇〈是陰廟,還是英靈殿:鎮安宮的前世今生〉出現靈異現象跟鎮煞等民俗說法。本書裡面超自然成分不小,但這些都很有意思,也不是說刻意要硬放,但真的就是會產生很好的話題與效果,是如何想到用這種方式來處理呢? |

當然一部分是我剛剛前面講的,臺北地方異聞工作室提供了很多資源跟脈絡,讓我去做這樣的想像。另外一方面,我有個想法:在戰爭之後,去回憶它的時候,那是一個人所能遇到的最極限的狀態。在那個極限狀態裡,很難讓一個人抱持全然的理性跟冷靜去重述這件事。不是說沒有理性的人,當然可能有理性的人,但是你不能要求每個人都是那個樣子,就算以心理學來看,每個人的回憶或多或少一定都會有某種變形。我自己有一個印象深刻的案例,在《最長的一日》裡讀到的。這本書講的是二戰諾曼第登陸前的一些事情。書裡提到一個士兵口述歷史,他說在出發前夕跟大家賭錢,那天他手氣非常好,怎麼賭怎麼贏。賭完之後他贏了一大筆錢,這輩子從來沒見過那麼多錢。在他準備上床睡覺前,突然想到明天就要出發作戰,如果我把運氣用在這裡,就再也沒辦法活著回來了。他不知道為什麼就這樣覺得,所以他重回賭局,把所有錢都輸掉。他覺得要輸掉,才能夠安心。我覺得這就是一個很有趣的例子。他沒有發生任何超自然的事情,可是這個士兵始終如此相信。我為什麼知道這段口述歷史?因為他真的活著回來了。就是他始終相信這件事,對他來說是有意義的。在那種極限狀態下,你要去相信什麼?你會去記得什麼?我覺得這是人的自然狀態。

最後一篇寫的鎮安宮,地方上鬧鬼是這篇小說要解決一個問題。我看過一些描寫戰後的故事,比如說郭松棻或李渝寫過的一些戰後的故事,二次世界大戰期間,或者是二二八這種動亂期間,都會不約而同地提到某處有了鬧鬼的傳聞,然後這個某處通常都是發生的殺戮的地方。被殺戮、被傷害這件事,在民間會用這種迂迴的形式講出來。人們可能沒辦法很直白地告訴你,因為我們在這邊被國民黨屠殺了,因為我們在這邊被日本人抓去當兵了。直白說出來,他會直接受到壓制。這可以用佛洛伊德式的理解,被壓抑的慾望可能就從另一個地方鑽出來,不能說的被傷害的事,變成我們這裡鬧鬼,我們大家都夜夜作噩夢。

我覺得這種理解方式很台灣,是非常扎根於台灣文化的元素。有點像是各地都有媽祖接炸彈的故事,媽祖接炸彈是「正面的超自然」,但在民間裡受到傷害,會有「負面的超自然」,這其實是鏡子的兩面。我想要去處理鏡子另外這一面,就是各種負面的狀態。最後蓋一個廟是不是真的就結束、解決問題了?它至少解決心理層面上的問題,讓人們可以去面對這件事情,這也是我想要寫的心理狀態之一。我不希望這個故事只是冰冷的飛彈的參數飛來飛去,而是在那之下人會做什麼?還是回到這個核心的議題。

|

問: 讀到林運鴻cosplay中國那邊的智庫腔調寫的導讀之後的想法是什麼? |

我一看到這篇導讀就是大笑。各位可能不曉得,林運鴻的文章裡面調了很多很厲害的細節,我覺得最厲害的細節是最後一行,就是他幫自己設定的身分。他設定的身分是「廈門大學台灣研究院」的智庫研究員。廈大的台灣研究系所基本上就是統戰政策的發源地,我說是我們現實的情況,所以如果說真的會有一名學者來針對這本書做研究的話,廈大是不會跳過的,一定會有的,而且是有能力做出像他的文章中的建議,應該要怎麼統戰朱宥勳。這真的會發生。我看到有驚豔到,覺得真讚!實際上我真的還去那邊的大學參訪過,因為廈大有台灣文學研究所,他們研究台灣經濟、文化、政治、歷史等等任何東西的目的,就是為了統戰工作,他們專門做這件事。所以這個是很內行的一個設定。

順帶一提,就是當年廈門那附近還有一個刊物叫《台港文學選刊》。在沒有網路的時代,他們會有人專門去收集台灣跟香港最近的出版品。他們覺得是值得注意的作家,就會直接刊載在那邊。我被刊過。為什麼我知道呢?因為我被刊了之後,我在網上看到,覺得奇怪,我什麼時候授權它刊這個?問了才知道,有一些前輩作家就說,如果曾去廈門交流,他們知道的話就會派人來拿稿費給你。他們稿費是有編的,他只是要刊登沒問過你而已。

林運鴻在導讀裡還有一些寫法,我覺得非常內行。一方面是模擬腔調,刻意去模擬這種大家都知道很官僚、很教條的中共腔調。可是有趣的事情是,雖然他在文章前面有很多引用習近平講什麼,好像都是廢話,可是那都是要維持其言論正當性,是很符合他們寫文章、思考邏輯的。先有一個神主牌,標示出現在正確的路線,然後我們從這個路線延伸出來,建議大家、上級要怎麼做。整個寫法都非常精煉。

但另一方面來說,這篇文章是導讀,要有導讀的作用。就林運鴻扮演那個角色,他必須向上級解釋這本小說寫了什麼,同時也要去駁斥這本小說所寫的東西,這就完成了導讀的任務。因為他要跟沒讀過的上級和同僚介紹這本書,導讀也就是跟陌生讀者介紹這本書。所以各位如果忽略他的表演成分的話,他在文章裡提到小說內文的部分全部都是導讀,而且是我覺得很精準的導讀,很多論點都是我們剛剛有討論過的,很精準地點出來要注意的地方,只是用了一個外包裝的形式。所以我覺得這篇文章寫得非常妙,很有趣,是一個厲害的「文件」。

PART III 《以下證言將被全面否認》的創作觸感

|

問: 《以下證言將被全面否認》裡的五篇故事都有個主要發生地點,像石碇鹿窟、馬祖、台東泰源、泰北、埔里,這些都是曾經發生過戰事的所在。為什麼讓未來的故事就發生在過去的戰場上? |

首先,如同前面提過的的,我覺得若真的有未來的戰爭,人們的反應會從過去的歷史而來,是延長線。因此我在寫小說時就得處理要怎麼在小說裡更強烈去暗示,或是鋪陳「延長線」的概念,沒解決的事情可能會輪迴般再發生。其實一開始沒有特別的地點設定。但在寫〈台灣人民解放陣線備忘錄〉時,我決定讓最後的結尾到鹿窟去。寫完之後,我就想,鹿窟可以用,那好像可以在其他篇章裡,都置入一個有意義的地點。於是在第二篇之後,我在構思時就多了一個條件,必須要能夠回應某個地點,然後這個地點最好能有某種歷史的代表性。比如說,地點不能全部都在台灣西半部,所以會有泰源;我不想要全部都在台灣本島,所以會有馬祖;甚至我覺得境外對台灣的影響也很大,所以就會有泰北。這個都是可以像在寫論文一樣,一個個推導出來的。那對我來說,舞台有了,就去找適合它的故事,讓故事在那邊上演,就會比較容易形成一個整體。在創作小說的時候,我還是會不希望它太發散、太隨意,所以會有一些條件、框架。

此外,這也是作品需要有問題意識,像寫論文一樣,要怎麼樣用不同的章節,去解決不同的問題。我自己設定這樣子的條件在寫的時候,就覺得滿愉快的。為什麼呢?因為如果我沒有這個舞臺,反而會比較發散。多一個條件好像多一個限制,但其實多一個條件會更好地引導思路的方向。

對我來說,幫助最大的就是〈南方的消息〉這篇,因為我當時就想很需要來一個境外的地點。那是境外的哪裡?香港嗎?還是我要放在中國?我有想過要寫一個發生在中國境內的故事,但最終那個故事沒有寫,希望以後有機會完成。這個故事是:如果在戰爭發生的當下,棒球世界盃錦標賽在北京開打,台灣隊跟中國隊在比賽,比賽期間開戰,請問台灣人那支球隊在那邊會發生什麼事?我有想過這件事。而且這還是民族主義最白熱化的題目,因為前幾年台灣球隊只要一輸中國,大家都會認為是國殤嘛!如果開戰那天還輸球了呢?這裡面就有好多東西可以玩,這是一種設定舞台在境外的玩法。但相對來說,這些境外,不管是香港還是北京,我覺得都比較難回應到台灣自己的歷史問題。所以我最後選了泰北金三角,一方面我就可以跟柏楊的《異域》致敬,因為我認為這是台灣軍事跟戰爭文學最重要的兩本作品之一,另一本是陳千武的《獵女犯》。所以這篇的地點是泰北是金三角,向柏楊致敬,標題〈南方的消息〉,則來自《獵女犯》裡的詩句,跟陳千武致敬。

當地點設定在泰北之後,我就開始找資料。我先去找一些田野觀察,閱讀歷程中對我最重要的是黃樹民老師的著作《借土養命》。《借土養命》在講八〇年代以後泰北金三角的發展故事,我在這裡找到好多可以用的東西。更重要的是,它幫助我打通了一些關節,是我以前從來沒有意識到的。我知道那是一個反共村,因為不反共那些人就不會跑過去,但我並沒有意識到他們也會有世代變化,上一代反共下一代還反共嗎?如果下一代不反共了,他們不一定會到台灣,可能會到中國,那這故事架構就浮現了。如果同一組好朋友,一個在台灣一個在中國,他們都不是台灣人、也不是中國人,但他們參與了這場戰爭,那會怎麼樣?這就很有意思了。對我來說,這就是想像力開始起飛的地方。我後來反而覺得,先把舞台設定好,給自己越多條件限制,它越能夠激發一些本來沒有辦法想像出來的很具體的元素,而且在意義上又覺得饒富意味。每次看主角重回那個地方,會覺得這確實就是台灣史。這本小說在形式上也在寫台灣史,已經到了2067年,回頭寫2047年,它確實就是歷史跟歷史的問題。

|

問: 提到了2067寫2047,這個議題很有意思。這本小說寫的事情是2047年的事,是我們當下二十幾年後,但小說序文裡說明這些故事是經採訪後在2067年所寫的,就又是前塵往事追憶。本書不算是科幻小說,那要如何設定未來感?而且又是在未來的時間中追索過往,所以是「未來的懷舊」,在未來的時間線中不斷轉折,這種分寸要怎麼拿捏? |

其實我不希望小說太有未來感,這是我一開始就定調了。因為當我們開始把它當作是未來的時候,它會變得太安全,就是反正不會發生嘛,反正它就是一個放縱想像的故事嘛!那如果當我站到更遠的地方回頭去回溯時,一切事情都已經發生了,接下來就是去詮釋出意義的時候。在2067年的這些角色們活著的當下,是戰爭打完了,我們的傷害也造成了,但接下來要詮釋意義,這時候我就更方便去把這個意義說出來。因為我們要說的不是發生在當下、誰開槍誰做什麼的問題,而是最後我們怎麼了,餘生是什麼樣子。

我覺得這是文學比較擅長去處理的,也可以說是我暫時選擇了一個在文學圈的讀者比較能夠理解、比較好進入的視角。如果我一開始就進入了硬科幻、硬軍事模式,就直接用2047寫2047,陳述哪裡的艦隊調動、哪裡開始打……我猜,就會陷入一開始提到的那個問題,就是文學讀者一看到這個就覺得這是戰爭,我反戰,我要遠離它。所以當我需要跟這些文學讀者溝通的時候,我需要有個比較人文關懷的切入點。因此從這個懷舊去反切,是我的寫作策略跟方式,會比較容易對接出一種大家能夠理解的美感與文學感。

當然,如果往後有機會再寫的話,我也許可能就不會拉到這麼遠了。比如說如果還有下一本同一個世界觀,我可能就是從2048回看,或直接寫2047當下,或者我就寫戰爭前的2045,不管從哪一個時間點再切進去,都還是可以去做處理、去挑戰。

另外,我猜很多人一定會問,為什麼小說裡的武器好像跟現在差不多?其實,仔細想一下我們現在使用的武器,如果不知道的話,可以查一下烏俄戰爭的狀況,他們使用的武器,都是五十年前、三五十年前的東西。為什麼呢?因為人類的科技有一個定律,越老的東西越可靠,新東西很fancy,但它永遠不會多,可能會在局部的地方發揮作用,可能會很厲害,可是在戰場上最容易遇到、最大量的東西,一定是較舊的東西。現在台灣的主力戰機是F-16V,在未來十到十五年,應該都是F-16V。V是最新型,可是F-16是七〇年代的飛機,它還是很好用,到現在還在用。在軍武圈都知道一個恆久的話題,當年美國五〇年代所使用的B-52轟炸機,是老爺爺了,五〇年代就在用,它現在還在用,它還是很好用,如果美國人把它退役掉,只是因為政治因素,不會是因為它不能用了,它還是非常好用。所以,我設想到二十年之後,在戰場上能夠看到最多的東西,了不起就是現在最新銳的武器。F-35、F-22、殲-20,現在不完全成熟,現在是新的,但到時候會變成大量的滿地爬的主力機種。所以,我反而不希望太過科幻,出現太超前的科技。

另外一個在文學美學上的考慮是,我覺得科幻到某個程度就輕浮了。我可以科幻到一個程度,科技力量變得極為巨大時,人所做的選擇就不重要了,所以我其實有一點點希望戰場保持在相對原始的狀態。為了要這個狀態,我就必須讓觀看戰場的視角都鎖在很局部的位置。有沒有高科技呢?可能有,如果鳥瞰拉到整個台灣,會看到很多高科技的東西了,但我如果只是從某個視角帶入,只是一個傘兵會遇到的東西,那實際上就是遇到步兵該遇到的東西,就只是在埔里醫院會遇到的東西,應該都是很基礎的設備。但科技有沒有進步呢?如果熟悉現在台灣或中國軍事發展現動態的話,就會看到一些小設定我還是讓科技往前走的。比如〈台灣人民解放陣象備忘錄〉裡有提到台灣的潛水艇,小說裡寫有兩代,上一代已經被殲滅了,下一代有兩艘新的留下來。第一代被殲滅的就是台灣現在正在做,可能2024年或2025年才會服役的潛艦。在我想像中,到了2047年會有第二代潛艦其實是個合理的時程,只是我沒有去詳加描述第二代潛艦長什麼樣子。但這也很合理,因為岸上的民眾是不會知道海裡的東西長什麼樣子的,正常來說,也不應該曉得它確切的性能是什麼。

|

問: 〈南方的消息〉跟〈何日君再來〉在題目和選題上就藏有象徵與暗示,而這兩篇剛好也是編輯個人很喜歡、會一再反覆閱讀的,總覺得這兩篇的敘事更加溫柔,更加有感情。身為創作者的感覺呢?在寫這兩篇的時候,跟寫其他篇章不一樣的心情嗎? |

我把〈何日君再來〉初稿給我一些朋友看,其中比較年輕的、現在是大學生的朋友就非常困惑,還有人問我為什麼要用比較日本元素的哏?因為講到鄧麗君,他聯想到是日本跟日本文化有關的東西,他們其實已經不太知道鄧麗君跟心戰的關係。因為這篇小說要講心戰,而當年鄧麗君被當作某種心戰武器,是兩岸的角力。最經典的就是平路有一本長篇小說叫《何日君再來》,就在講這個中間的過程、諜報角力。用好聽的聲音來做心戰工具,這不就是〈何日君再來〉中彼岸花在做的事嗎?我是這樣子把這些象徵疊合起來的。

說到這兩篇筆調比較溫柔什麼的,首先我覺得是形式上的問題。這本書裡的五篇,如果我自己來分類,寫法上是兩組:第一、三、五篇一組,第二、四篇一組。一三五篇的敘述形式跟講法比較有一種公事公辦的味道,可能這樣講有點奇怪,但是它們有一種公共性。比如說〈台灣人民解放陣線備忘錄〉是描述一個組織的興衰,〈鎮安宮的前世今生〉是一個報導,〈私人美術館最後一日〉是敘事者預知要被學者研究而把陳述錄下來的錄音,所以它們都有一種公共感。但是第二篇、第四篇,是比較傳統的小說。所謂傳統就是,我就真的進入故事裡面,敘事者說什麼,我們就聽他說故事。所以光這個設定就會讓讀者情緒的距離感不一樣,我也希望有不同的距離感。因為如果五篇都用一樣的手法就會有點疲勞,也沒意思,我就做一些形式上的展演,這是第一件事。

第二件事情是,對我來說,確實我對這兩個小說裡的主角是滿有感的。比如說在寫台海戰爭,要把解放軍寫得邪惡並不困難,因為確實它就是會傷害人,但為了平衡,我還是希望在邪惡的解放軍之外,會有個比較值得同情的解放軍。我本來還希望在他身上加一些政治背景,比如說,我想過把他設定成是香港人的二代,他的父母可能在反送中就不見了這種背景,他們的後代因為沒有人照顧就只好去從軍。因為在中國要從軍,基本上家庭環境可能不是太好,一般人是不會當兵的,簡單來說是這樣。但後來我還是把這些背景框架拿掉,我只想要保留他做為一個人的執念——就是在戰爭中,什麼都沒有了,什麼都孤立無援了,能夠抓住他的生命的,就只剩一個聲音,可是那是敵人的聲音,這時候就會有很荒謬的生命情境。

台灣在思考戰爭的時候,都會有個說法,說我們要自立自強、我們要靠自己。這想法就軍事上來說沒有錯,可是就現實上絕對沒有什麼「台灣開戰就只是台灣人的事」這回事,所有的人都被捲進去了。現在大家都知道「台灣有事、日本有事」,但何止日本會有事?到處都會有事。

我之前聽過一個很好玩的說法。在九六年台海飛彈危機的時候,我的朋友那時候剛好去越南參訪,說很多越南人對李登輝很生氣。為什麼呢?因為他們覺得李登輝強硬的態度,如果造成台海戰爭,越南會被波及。我們會覺得關越南什麼事?但仔細想想,這就是一個小小的海峽,很多人擠在這裡,不同的國家一定都會有角色,在這裡我就想要把這個複雜的關係拉進來。

所以在〈南方的消息〉這篇,就會不斷地強調:這是誰的戰爭?不只是問說高層內鬥到底干我們屁事,就算拉到台灣跟中國的問題,那台灣、中國以外的人呢?這裡有這麼多交織的人,他們能怎麼想?我們可以想得很乾淨,可以覺得這就是我的家所以我要保護,那你覺得僑生要怎麼想?或者是移民跟外國人要怎麼想?我有一些沒寫完的故事,其中一個是關於在台灣當 YouTuber 、當網紅的外國人,這種人在開戰的時候他會怎麼辦,他會做什麼事情?這光一想就很有趣。但我想要先選比較近的案例來寫,先處理華人,先處理我們在日常生活中都遇到的僑生的立場。

|

問: 你有提到寫虛構的作品會比非虛構來得慢。那寫完小說後會比較累嗎?還是成就感更大呢? |

兩個答案都是「是」。真的是比較累,但是真的是寫到一個狀態之後,會覺得有種創造出新東西的感覺,創造的感覺是比較大的。

寫非虛構作品,至少我的寫法,多少都是需要組合別人的東西,不管是他人的經歷或者是他人的研究。我當然知道有我組織架構的手藝在內,可是材料是別人的,再怎麼樣我都不能獨佔這個東西。比如說去年出版的《他們沒有寫小說的時候》,老實說大家稱讚那本書寫得如何如何的時候,我當然很開心,可是其實心裡知道,如果他們沒有先活成那樣,我也不可能寫成這樣,我不能去編他們的故事,這是這些作家的生命經驗。

可是小說就不一樣。小說基本上是從頭一磚一瓦打造起來的。所以小說作品如果能夠達到非虛構作品的水準,或超過水準的話,成就感就會非常劇烈。而且也因為這本書題目的特殊性,之前描寫台海戰爭的小說並不太多,所以我都還滿能有把握說,寫出來的這些角色,在過往文學史中很少出現,甚至有些角色應該是第一次出現,從來沒有這個形象。當然我也希望之後可以有更多啦,不管是我自己寫的還是別人寫的。

但因為得從頭打造,所以要考慮的事情就會變得遠比非虛構複雜。小說本質上需要說服人、要讓讀者願意相信這故事,至少在讀的時候要感覺到它是可能發生的,不能隨便讓人出戲,那它需要建構的細節跟材料就非常多。舉個例子,像〈南方的消息〉裡在清萊的老爸種水果,在果園裡種荔枝、種柳丁。為什麼一直在講水果?這也是我去找資料才知道的。因為泰北那些孤軍後裔的村落,最早是賣毒品為生,但在七、八〇年代之後正式轉型做商品農業種水果。而且種的水果是有考究的,最早是種荔枝,最近十年開始轉型種柳丁。所以小說裡的老爸會說他們柳丁汁超暢銷,因為到2047年了,他柳丁應該已經嘗試成功了。虛構作品是需要去做很多鋪陳才可能把它疊加起來,而那些細節老實說拿掉好像也不會怎麼樣,可是放在那裡,氣氛才會起來。

PART IV 《以下證言將被全面否認》的番外篇

|

問: 你提到有一些最後沒被容納到這本書裡的故事。也很多讀者說讀完小說不夠過癮想要看更多,那可以滿足讀者好奇心,跟大家分享在這個背景設定裡,有哪些寫了開頭沒寫完,或是有想過了沒寫,或是寫了但沒放到這本書裡面的故事。 |

是,有一些我自己也很想把它寫完,不知道以後會不會寫完的例子。

之前有想過一個故事:一個中年警察跟一個大學生,兩個都是男生,一起徒步想要到前線去找人。找誰呢?警察要找的人是他兒子,他兒子是前線的軍人,警察收到一個訊息讓他覺得不知道兒子是否還活著,他要去那裡看看。大學生要找誰呢?找炮友。他的炮友是他以前去中國當交換學生時約到的一個解放軍。這個解放軍也上岸了,上岸之後那個解放軍就非常害怕,躲在某地,發訊息叫大學生來找他。我想到的這些背景就讓這個組合變得很複雜,因為這兩個人要找的對象是敵對的,而找人的理由又非常奇妙。甚至我想像這個警察父親要找的並不是活人,他已經知道兒子陣亡了,但他就是想要去看一眼,或者做個簡單的儀式,祭拜完他就回來。如此一來就會有會有衝突性。我希望把兩岸的交織這件事講得更清楚,因為這本小說目前幾篇沒有深入這個主題,但目前兩岸的聯繫這麼強烈,開戰之後,會有很多複雜的事情。

舉例來說,如果兩岸真的開戰了,你知道中國會有多少人失業嗎?因為一開戰,雙方的經貿跟資金往來就立刻被切斷,一旦切斷了,所有台商都不會發薪水。所以這種連帶是雙方都會互相傷害,沒有單方面誰傷害誰的問題,你把兩塊肉撕開就是會互相傷害。那這個炮友也是這個邏輯,本來有一個人是跟自己連帶的,那要被撕開了,還能縫回來嗎?至於為什麼沒寫完這篇,因為這牽涉到我覺得是深水區的部分,就是海灘邊的戰地前線長什麼樣子。這需要一點想像跟準備,尤其是2047年,那就不能迴避一些很先進的武器,大概最新的東西都會在那裡了。所以我現在還暫時擱置,在想要怎麼處理。類似像這樣的題目有像我剛剛講棒球隊,有好幾個。

也有一些很粗的構想,比如說,內湖有一個酒吧,酒吧的bartender是美國人,主角沒事就會去那邊喝酒,跟美國酒保也還滿熟的,會互相打屁。但最後發現他是AIT人員,在開戰之前他就突然會跟主角說一些奇怪的話,暗示他要不要有什麼安排。我覺得這很好玩,因為真的去想下去,台灣的複雜反而會讓這題材有無限挖掘的可能,因為我們這裡真的什麼人都有,只要抓到一個排列組合,問自己然後會怎樣,一個小說的可能性就跑出來了。

|

問: 你提到希望未來五六年可以每年出一本書。你在「作家新手村」系列裡提到創作者要非常實際去規劃創作進程與工作安排。你的創作規劃,除了之前提到過的「台灣文青養成計畫」——包括已經出版的《學校不敢教的小說》、《只要出問題,小說都能搞定》、《他們沒在寫小說的時候》之外,還有什麼可以先透漏的? |

第一個就是明年可能要開寫筆戰、論戰的故事,我會把自己當作場邊的球評,來跟大家講,你看鄉土文學論戰他們是這樣打,現代詩論戰他們是這樣打的喔,在這個過程中順便介紹文學理論,這才是後面真正的主菜。

接下來其實就看情況啦,我其實我不會排到後年以後的事,因為我一次只能寫一本書,所以我可能非虛構先寫了一本,那後面會有比如說台海戰爭系列搞不好也不是一本,可以也許有第二本。或者是我想過的另外一個小說構想:如果讀者有看到我幫臺北大空襲的電玩遊戲寫了一個短篇,寫文學史上真實存在的作家旁邊的一個虛構小人物。我有點想要寫一個歪掉的文學史,假設它在歷史中真正存在,可是沒有人記錄的文學史。如果想像它長什麼樣子,能就是比較暗黑版的黃崇凱的《文藝春秋》。黃崇凱的《文藝春秋》就是以真實發生的事情去創作的,那我們就會有暗黑版的。我覺得這個會滿好玩,我們可以去試探各式各樣文學上的邊界跟思辨。這會是比較難的啦,當然也有比較輕鬆的像我在YouTube上做的歌詞分析系列,我覺得也許可以寫成一本書。其實我累積很多腳本可以寫,但要想一下怎麼寫,因為不想要把腳本直接放上來,這樣太無聊,要想想看有別於影片,有沒有什麼是文字特別具備的表述形式。

或者是,另一本《他們沒在寫小說的時候》。當時寫後記時我自己挖一個坑,我覺得我還沒有寫完,還有很多作家可以寫。戒嚴時代也還有一批我自己很想寫的,溫瑞安、林燿德這些人,日治時期或是日治時期之前,有沒有一些東西可以換個方式寫,我覺得也是很有意思。我最近有個新的興趣,我不知道這個興趣最後有沒有可能轉換成書,就是我最近很認真在讀台灣的古典文學,就是漢詩。因為當時後他們有時候會寫出很ㄎㄧㄤ的東西,明明是古典詩,但就會寫得很ㄎㄧㄤ。像我自己很喜歡賴和他在日治時期因為抗爭被關,放出來的時候看到外面民眾夾道歡迎,對他歡呼,就寫了一首詩在嘲諷這件事。意思就是說我一輩子在推的所有理念都沒有人要甩我,結果被關完之後竟然變明星了,我超不習慣。現在用我們的邏輯可以理解政治犯會有政治光環,可是對二〇年代賴和來說,那是全新的經驗,但全新的經驗又被寫在最古老的形式裡,我覺得這個會有很多拉扯跟空間可以去嘗試。類似像這樣文學史、小說,然後一些我自己有興趣的小主題,歌詞之類,應該排到四十歲不是問題吧!只要我有交稿XDD

|

問: 《只要出問題,小說都能搞定》與讀者分享閱讀、分析小說的技巧,那這些技巧可以用到日常生活裡面的各種資訊分析上,認為這是有用的技術。那你對小說的看法是比較實用性質的嗎? |

我覺得這要區分一件事,《只要出問題,小說都能搞定》講是讀小說的方法,那套閱讀小說的技術絕對是很實用的。那小說本身是實用的嗎?我可能換一個詞,就是小說是公共的。至少在台灣,我們的傳統三大文類裡面,小說、散文、詩,小說是最積極跟讀者溝通社會理念跟公共觀念的。詩基本上就是很前衛,很抒情,詩人會大喇喇跟你說,不用讀懂,詩是感覺的,不用讀懂。那代表他們沒有要跟你溝通理念,你要發掘理念是你的事,但我沒有想要跟你溝通。散文又很私我,它可以不用大事,甚至是越小的事大家越感興趣。唯有小說,小說會不斷地想像他人的人生,想像未來可能是什麼,或過去可能是什麼樣子,它的公共性的性格就會比較強烈。這個也就是我自己最近幾年在做的事,其實嚴格說起來應該是2015年我寫《暗影》之後,就覺得我要轉換成這種用小說來溝通某一件事情的想法。

但這溝通不會是單向的灌輸,我給你一個理念,我給你一個結論,那你就把它收下,我還是希望小說打開一個爭辯空間。比如說在《以下證言將被全面否認》裡,我會告訴你,在我的世界觀裡,台灣成功防守了。我沒有跟你爭論怎麼守下來的,反正它就是成功防守了。但我還是希望打開空間,防守是會付出代價的,那我們願意付出這個代價嗎?或者我們想過這個代價嗎?因為在現在這個環境底下,戰爭只要沒發生,你說你要抗戰到底跟你說你要投降,都是簡單的事情,因為沒有想過未來。我覺得一個堅實的決定,應該是你想過未來的狀況了,你知道未來會是這樣,你還說:好,我還是願意這麼做。那個才是真正的、比較穩固的意識形態基礎。

台灣現在的情形是好像民氣可用,大部分人會願意去保護自己的家鄉。可是這個民氣可用是建立在一個資訊不是很清楚,其實沒有想過要發生什麼事的情況下。當然相對來說,我們比中國的一般網友還知道戰爭會發生什麼事,因為起碼我們有將近一半的人當過兵。但那個是很粗淺的,可能是0跟0.5的差別,他們是0,因為他們基本沒有接觸過這件事情。但0.5夠嗎?我希望我們可以再多去想像,在戰爭中你的政府可能會做出可怕的事,你的鄰人會做出可怕的事,你自己可能會做出可怕的事,這個時候我們會怎麼去思考。

|

問: 最後,希望讀者在這次的新書《以下證言將被全面否認》裡可以體驗到什麼呢? |

這裡我覺得要先跟讀者溝通一件事情,畢竟我還是用比較文學性一點的筆法來寫這本小說,所以各位可能不會看到好萊塢式的,意識形態很單純,正邪對立很清楚,然後很爽快的打通關的故事。但我認為我努力地在逼近一個台灣人面對那種情境下,可能會有的狀態。在這些故事裡面,一定會看到一些讓你不舒服的陳述。我有一個小小的目標,是希望所有政治立場的人,在看了這本書之後,都會有至少一個不舒服的點。如果我讓你完全舒服,那就麻煩了。因為戰爭不應該是一個爽快的事情,這是我希望內蘊的東西。但我也不希望它落入很廉價的反戰口號。老實說,這個問題太早關閉了結論,反而讓這件事沒有被好好思考。所以我希望大家閱讀這本書的時候,可以一起來想一下,去試著設想一個跟你不一樣立場的人,設想他會做什麼。你自己會做什麼,我想你很清楚,你自己有的決定。但我們需要去知道別人會做什麼。甚至才能更進一步想,我們可以一起做什麼。從我到你到我們,這件事情是這本小說,希望去過渡的一件事。

台灣從來沒有脫離過戰爭的威脅,台灣目前為止努力撐過了七十幾年,未來會怎麼樣,沒有人知道。但是我一直相信我們想得越清楚,我們就越有把握去面對跟處理這些事情。你會知道你日常該做什麼準備,乃至於你對公共政策應該會有什麼意見之類的,這是我覺得都是小說可以去幫忙到的,希望這本書可以幫助大家去預先思考,預習一下,狀況會是什麼樣子。