如果要在戰後台灣文壇找一位「少了他/她,很多事都會改變」的作家,林海音絕對是數一數二的人選。許多作家都有代表作,或者至少有代表性的事功,挖掉那一塊,確實也會改變台灣文學的樣貌。但大概很少人跟林海音一樣,是一旦挖掉,整個文壇恐怕會變到我們都認不出來的地步。

這份長長的清單,或許可以從她擔任《聯合報》副刊主編開始。如果林海音沒有在其他編輯「這誰啊」的疑惑眼神下空降「聯副」,以沒有太多文學資歷、本省人、女性等不利身份成為主編,「聯副」絕對沒辦法在短短幾年內,成為台灣最重要的文學發表園地。既然如此,1970年代開創台灣文壇黃金時期,因為激烈競爭而迭有精彩表現的「兩大報副刊對決」——《中國時報》的「人間副刊」,與《聯合報》副刊——也就不會發生了。或者就算發生了也沒有「聯副」的事,很可能會是另一個文學版面經營有成的報紙。

要是沒有「兩大報副刊對決」,現在我們習以為常的許多文壇日常,恐怕也不會被發明出來。比如說,諾貝爾文學獎公佈前夕,相關版面的記者不見得會事先準備好「所有可能得獎者的介紹稿」,爭分奪秒要在第一時間刊出。沒有兩大報文學獎懸賞高額獎金來拔擢文學新人,今日文壇上的大半作家可能都要換個管道出道,或者根本無法出道。而到了1990年代,「文學獎」也就不會成為文壇最熟悉的創作培育形式,搞到各縣市都模仿兩大報文學獎來辦比賽,把台灣變成一個獨步世界的、遍地文學獎之島。

說得誇張一點,甚至可能也不會有連俞涵這類「文學感明星」——1970年代末期,「聯副」開設了「第三類接觸」單元,找文學作家與社會名人對談、並且刊出對談內容。當時最轟動的組合之一,就是詩人楊牧與明星胡茵夢。胡茵夢展現出的談吐與才情,大大折服了副刊讀者。這也讓她在1980年代以後,陸續出了不少散文集。不是那種找寫手代寫的削錢作品,而是真的帶有胡茵夢個人風格的好文章。往後,「文學感明星」這個類別時不時閃現於綜藝圈,可以說「聯副」推了一把。

說得遠了,我們還是拉回來林海音主持「聯副」的年代吧。想想她挖掘了哪些作家就好:首先,她刊載了鍾肇政的《魯冰花》,這是戰後第一篇登上報紙連載的本省作品,從而讓鍾肇政站穩文壇。而鍾肇政,又在往後數十年培養了李喬、鄭清文等一大批本省新秀,影響極為深遠。其次,她也刊載了窮困潦倒的鍾理和的諸多短篇小說,包含了國文課本曾收錄的〈草坡上〉。在鍾理和英年病逝後,林海音又利用副刊版面發動了一次「群眾募資」,幫助鍾理和出版《雨》和《笠山農場》兩書,這是有「鄉土文學之聖者」稱號的鍾理和,在台灣出版作品的開始。雖然鍾理和本人已經看不到自己的書了,但總算是讓讀者看見了這位作家。如果沒有林海音主持的「聯副」,本省作家恐怕要繼續在戒嚴時期的打壓裡匍匐跪爬,幾十年都無法躍上文壇吧;而這些資源困蹇的「非台北作家」,恐怕也撐不過漫長的信心打擊,無法成為現在文壇敬重的耆宿。

林海音影響的不只是本土作家這一派系,還有後來主宰文壇半世紀的現代主義。1960年代,是台灣現代主義小說開始起飛的時期。其中,白先勇是毫無疑問的主將之一,他陸續出版的《寂寞的十七歲》、《台北人》、《孽子》至今已是經典。然而,白先勇的「初登板」,卻是在林海音主編的「聯副」之上,那是一篇叫做〈小黃兒〉的作品。同時,現代主義作家當中,也有走冷硬怪奇路線的七等生。七等生毫無疑問的代表作,是短篇小說〈我愛黑眼珠〉了。但在那之前,是林海音先刊出了他的少作〈失業、撲克、炸魷魚〉。這可不是容易的事,因為七等生的文字非常奇怪,如果是品味寬容度不夠高的其他編輯,很可能根本不會用這麼奇形怪狀的稿子。但是林海音會。

而有些時候,林海音刊出的稿子不一定會培育出一名作家——也可能培育出世界知名的舞蹈家。1961年,還只有十四歲的林懷民投了一篇〈兒歌〉給「聯副」,被林海音錄用。就算投稿者未成年,稿費還是要發的。於是,林懷民拿了那筆稿費,去上了他人生中第一堂舞蹈課。你要說「沒有林海音就沒有雲門舞集」,我想是有點誇張。但要說林海音有在林懷民的養成之路上推一把,這大概是沒問題的,雖然她當下並不會知道。當然,林海音錄用這篇稿子,也並沒有看走眼:林懷民後來出版小說集《蟬》,展現了他作為文學創作者的才華。只不過他在舞蹈上的成就更耀眼。

林海音在文壇活動多年,堪稱台灣文壇的媽祖婆。然而渡化四方的媽祖婆,有時候也會不小心渡到心地不正的人。比如有位因為白色恐怖坐牢,出獄後走投無路的文藝青年楊蔚,就在林海音的安排下,找到記者的工作。幾年間,楊蔚果然嶄露頭角,靠著一系列藝術家的介紹報導,成為當紅的專欄作家。到了1968年,楊蔚所參與的「讀書會」組織又被情治單位破獲,小說家陳映真、畫家吳耀忠等一大批人紛紛入獄,釀成了台灣文學史上最大的白色恐怖案件「民主台灣聯盟案」。楊蔚並沒有一起被逮捕——因為,他就是告密者。如果沒有林海音,楊蔚也許會台北街頭自殺,無法成名、無法混入陳映真等人的組織中,那是不是就不會有這起案件了呢?

這問題很難回答,因為依照陳映真的行事風格,如果沒有這一案、恐怕也躲不了下一案。但可以確定的是,如果沒有林海音,那楊蔚的作家妻子季季恐怕很難平安離婚。告密之後的楊蔚或許是因為手上有了檢舉獎金、或許是內心也有愧疚,變得濫賭、酗酒、家暴。季季得知告密內情後,更是難以忍受,提出離婚。楊蔚一開始拒絕,最終季季只得向林海音請求協助。媽祖婆一出手,敬林海音如再生父母的楊蔚自然沒有違逆的理由。多年後,季季出版了重要的散文集《行走的樹》,詳細描寫了前述故事——那些內容,大概都是「不離婚就不可能寫出來的」吧。

身為文學史的學徒,我持有兩種完全相反的信念:第一,沒有任何人是不可或缺的,很多事情是大勢所趨,不是這個人做也會有別人做。第二,沒有任兩個人是一樣的,因此如果換成另一人做了,趨勢也許差異不大,但實際呈現出來的內容一定天差地別。如果沒有林海音,也許還會有另一名「聯副」主編或哪一位主編,培育出許多了不起的作家。但也許不會是鍾肇政、鍾理和、白先勇、七等生;也未必會是另一位什麼事都能協調,從工作到離婚,從催稿到欠債都能處理的媽祖婆。就此而言,林海音確實無可複製,挖掉了就會讓文壇從此不同。

但我也想說,有些東西是林海音即使是林海音,還是沒有辦法得到足夠重視的:比如說她自己的小說創作。或許是作為主編、作為媽祖婆的事功過度耀眼,也或許是寫作題材比較「婦幼」,她一直都沒被列入經典一級的小說家。最膾炙人口的《城南舊事》,總是被當成懷舊的兒童文學,很少人意識到她超一流的說故事能力。而比較不那麼為人所知的《燭芯》,早在1960年代就寫了相對前衛的「離婚女性」題材,並且觸及了外省人「來台落地、族群和解」的議題,文字功力不在話下,人情世故之細緻,更不愧是能在文壇調和鼎鼐的大主編。能周旋於那麼多難搞的作家之間,什麼人情描寫都是信手捻來了吧。

每每我介紹林海音《燭芯》給學生時,總會有聰慧的文藝青年恍然大悟:這幾乎就是白先勇《台北人》的女性版嘛!技巧雖然沒那麼前衛,但紮實溫潤猶有過之。這種時候,我就會提醒他們注意兩書的出版順序——這話說錯了,應當要說,白先勇的《台北人》是《燭芯》的男性版才對。

因此,如果要問我「如果沒有林海音」最可惜之處是什麼呢?我最想說的,卻是一個有點冷門的答案:那就會少掉好幾本林海音的小說了。

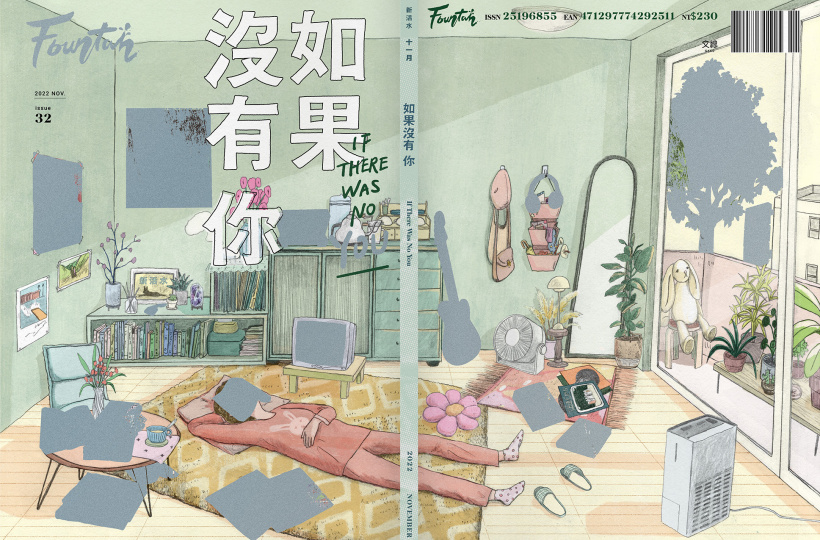

(原文刊載於《新活水》2022年11月號,購書連結在此)