文/中興大學台灣文學與跨國文化研究所所長 陳國偉

無庸置疑,朱宥勳以《以下證言將被全面否認》這本具有長篇小說概念的連作短篇,樹立了他小說創作生涯的里程碑。這是一本對未來台灣島嶼的命運的寓言╱預言,但也同時是當下台海甚至全球軍事緊張情勢的映射。但他不僅直面了戰爭的本質,更潛入戰爭的內面與暗面,標誌出戰爭後各種生命狀態的情感光譜,在時間的此端,我們已經能夠預支關於感傷記憶的未然。

作為一個台灣文學的研究者與推廣者,朱宥勳的每一個文學行動,都必然指向台灣文學的系譜,並在不同的游擊位置進行對話。若我們都同意台灣文學中有一個戰爭主題或類型的傳統,那麼勢必可以追索到戰前日治時期文學的各種戰爭銘刻,尤其是皇民時期的太平洋戰爭與南洋記憶。進入戰後,台灣被納入國共內戰的延長狀態,無論是反共文學或軍中作家對戰爭的回應(王藍《藍與黑》),或是現代主義文學以荒謬情境折射戰爭本質虛無的美學嘗試(洛夫《石室之死亡》、王文興〈草原底盛夏〉),都可以見到戰爭的鬼魅如影隨形。

然而嚴格來說,戰爭本身在台灣文學中總是以「不在場」的方式「在場」。即便是如朱西甯《八二三注》和柏楊《異域》這樣具體指涉戰爭的作品,前者彷彿台灣八二三砲戰版的「等待果陀」,後者則是遙望被「我國╱軍」懸置的他方。而更不用說大眾文學中的戰爭,瓊瑤小說主角實踐的是戀愛未滿只好報國投入抗戰的五四「革命+戀愛」公式,而在張系國、黃海、葉言都的科幻敘事中,未來的時間向限無遠弗屆,但戰爭的本體終是被層層的國族隱喻包裹,但也因為隱喻的歧異性,使得國族的表述究竟指向中國還是台灣,終究仍是未定論。

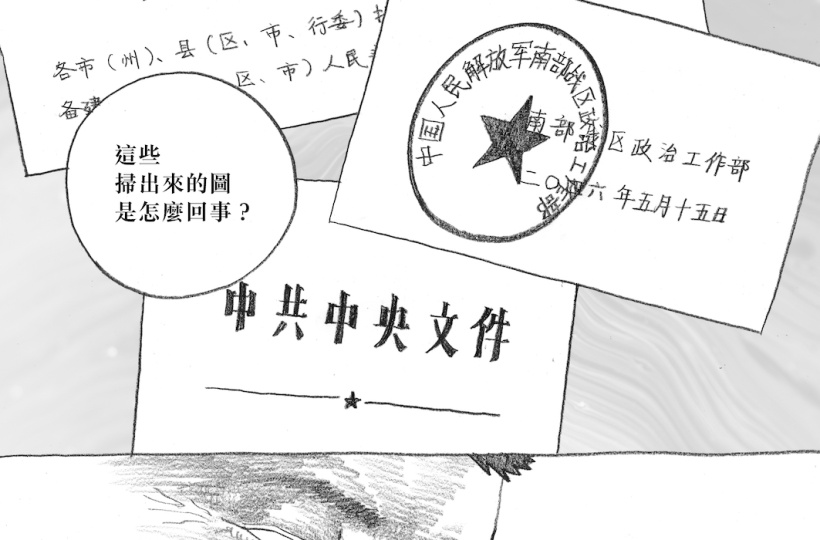

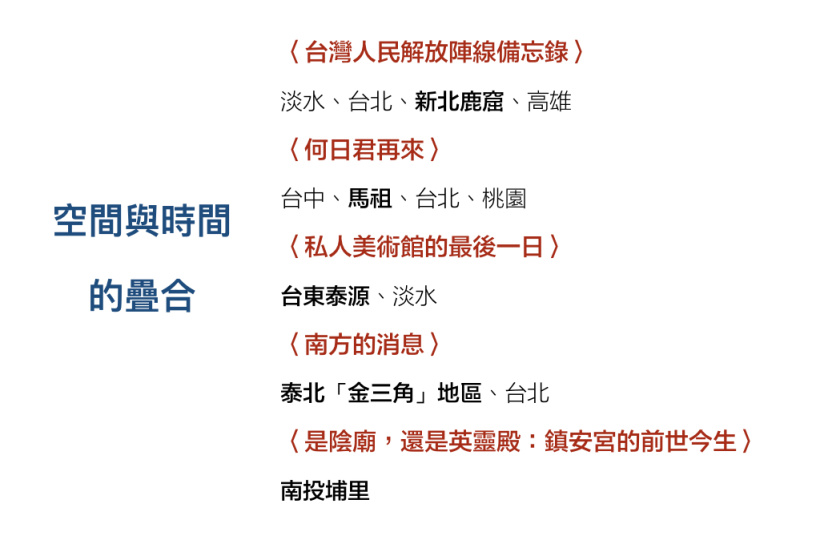

也因此,朱宥勳《以下證言將被全面否認》透過對於文學史與類型史(戰爭小說、科幻小說)的系譜召喚,進行典律的再生產。過往對於台灣文學史的論述,多半從外緣的政治變遷與歷史階段,或是美學形式的翻譯與在地生產來建立,卻鮮少從文學的內裡進行作家與作品系譜的串連與對接。然而這整本小說無論是從初版序〈戰地裡哪來的鐘聲〉連結上鄉土文學論戰時期銀正雄的反本土發言〈墳地裡哪來的鐘聲〉,〈台灣人民解放陣線備忘錄〉與黃錦樹虛擬馬共史詩的《南洋人民共和國備忘錄》;或是〈何日君再來〉和平路《何日君再來》中所延續的聲音政治與抒情核心,〈南方的消息〉及柏楊《異域》(也許還包括黃錦樹〈魚骸〉)將台灣重新置放回東南亞的區域政治權力場域中,閃現出諜報小說中常見的情感政治與生命倫理辯證。在種種的文本對位共振中,台灣既存的族群記憶與生命政治的複雜性,也被轉譯出來,成為朱宥勳意圖建立的「小說戰爭宇宙」複線敘事中角色圖騰的全新血肉。

但無論是小說中解放陣線的同志、成功追求獨立的台灣人、戰敗而滯台的中國人、或是在戰爭背後運籌帷幄的權力者,無論是在勝負的哪一端,其實都是戰爭的倖存者,共享戰後記憶(或忘卻)的悲壯與感傷。戰爭的結果也許已經給予答案,但卻意外地開啟更多的疑問:〈台灣人民解放陣線備忘錄〉解放陣線的成員即便已經預料到將迎接失敗的終局,但卻仍然堅持開啟並實踐這「預知死亡紀事」?〈何日君再來〉裡投降滯台而成為「新國民」的族群,卻始終格格不入地念想著戰時敵人「彼岸花」的心戰喊話,而終究體認到唯有在戰爭的每一個瞬間,他們的生命意義才能夠不斷地釋放與構築,終戰反而是進入永遠沒有盡頭的傷停時間。〈私人美術館的最後一日〉中透過圖像再現的記憶,究竟是解放、療癒,還是其實是創傷的重臨?災難的見證者擁有最崇高的倫理位置,但見證(真實)本身是否其是引發的是更深刻的危機?而〈是陰廟,還是英靈殿:鎮安宮的前世今生〉中血肉淋漓的戰爭慘狀,更讓我們在思考旁觀他人之犧牲所換來的主體榮光同時,我們是否已經做好最壞可能的精神準備,直面戰爭當下最殘酷的景觀,以及戰爭之後記憶如潮水般只會不斷去而復返的無盡憂傷?

然而在這樣極為誠摯的抒情與感傷敘事同時,讓人不禁好奇的是,《以下證言將被全面否認》全書從命名到初版序、新版序、附錄以及小說內部,卻大量採用了1980到1990年代常見的「後設」形式,製造出敘事的不穩定性。作者在試圖開展戰爭記憶的多重性同時,卻又強烈地焦慮戰爭記憶的正當性被否定,甚至是記憶本身的被否定與遺棄。

這彷彿是跟朱宥勳同一個世代(七年級)創作者的共同趨向,相較於前一個世代(六年級)吳明益、甘耀明、童偉格、伊格言、王聰威等創作者在形式上選擇的「篤定」;無論是在黃崇凱的《文藝春秋》、《新寶島》,陳栢青(葉覆鹿)的《小城市》、《尖叫連線》,瀟湘神(新日嵯峨子)的《臺北城裡妖魔跋扈》、《帝國大學赤雨騷亂》,甚至是楊双子一開始以譯作包裝的《臺灣漫遊錄》。在這個集結了政治、性別、歷史、文學主體等多重認同的同一世代作家中,卻不約而同地選擇了具有「內爆」危險可能的「後設」形式。這究竟是因為他們更具有反身性思考的反省意識,因而希望自我的表述能夠更為客觀?還是這仍舊是一個不斷向台灣文學典律挑戰的過程,因此仍然必須在小說內部設置這個具自我批判性的文學「裝置」,引領讀者一同經歷辯證的過程?

但無論如何,這種集體性樹立了世代性的美學態度,也提供了我們值得持續觀察的重要線索。而朱宥勳已透過《以下證言將被全面否認》表明了他的立場,他對於當下台灣現實的文學介入方式,2047年的科幻小說設定回望的從2022年開始的「之後」,而所有未來的倖存者臉孔,都已一一展示在我們的面前,我們要辨認出自己的哪一張臉,或在可見的未來成為哪一張臉,將為我們未然的證言,開始它的宣稱與書寫。

(原文刊載於Readmoo「閱讀最前線」)