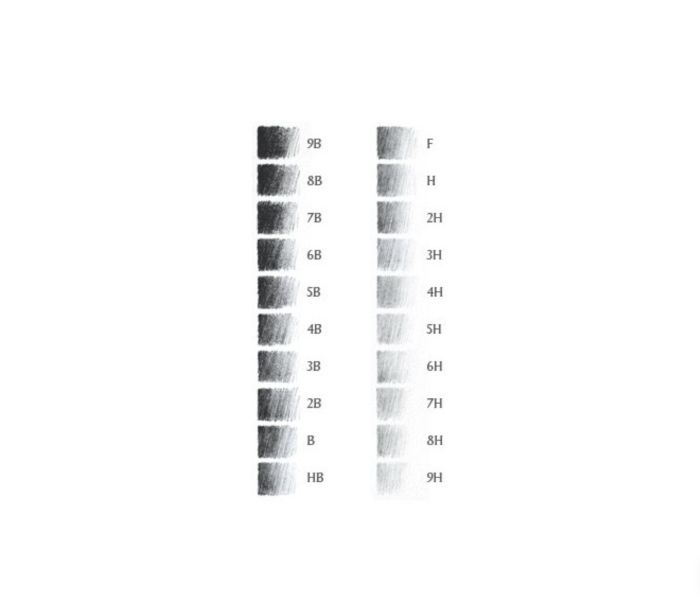

依照日本工業規格(JIS),鉛筆的筆芯硬度共有17個等級。最軟的是9B,接著是8B、7B……直到B,數字越小顏色越淺,筆芯越硬。而在另一端,最硬的是9H,同樣會依序降到2H、H為止,數字越小顏色越深,筆芯越軟。在我唸小學時,大多數的同學都使用介於光譜正中央的HB,只有在畫畫的時候,會選擇顏色比較深的2B或3B。我則跟大家相反:我用的是校門口文具店買不到的3H和4H。

聽說,那是特別要畫細細淡淡的線條時,才會用到的鉛筆。

但我拿它寫作業,寫作文——我最討厭寫作文了。

精確一點說,我討厭的是寫字。而這跟我使用的鉛筆有莫大的關係。不知道為什麼,只要我使用B系列的鉛筆,作業簿每頁都會烏黑糜爛。別人寫起來乾乾淨淨的頁面,我的就會是畫壞的素描。每一筆畫,我硬是可以比別人粗上一倍;再加上我寫字姿勢不好,手掌總是在紙面拖磨,這些筆畫就進一步被手汗抹成畫壞的水墨。

一開始,大人多半以為我不認真寫作業,屢屢退件,要我擦掉重寫。他們會這麼想很合理,因為我確實寫得奇慢,寫沒兩行就喊手痠、要休息。不過,橡皮擦完全無法挽救我的「畫作」,不管重寫幾次都沒有比較好,反而把紙頁擦薄擦破了。來回幾次,每一本作業簿都從內爛到外,表裡如一,弄得老師也無處下紅筆。

大人終於發現:問題癥結在我寫字很用力,下筆如下刀,運筆如刻碑。老師上課說古代書法家「力透紙背」,我心想這有什麼難的,我隨便都透三層,就算用的是軟軟的2B鉛筆。如果這是大書法家的資質,我早生幾百年搞不好就是一代宗師了。但可惜我生在1988年,成長於剛剛解嚴那個半開放半保守的年代,一名小學生的價值,至少有一半是由他的字跡美醜決定的。大人急啊:每個老師都說這孩子成績不錯,但那個字……說得好像我罹患了什麼遺傳疾病一樣。

下筆太用力是個物理問題,那就得用物理方法解決。大人沿著日本人開發出來的筆芯硬度,讓我一節一節往上測試。B不行就換HB,或者F,或者H,

登入以繼續閱讀