開始減重之後,我對食物的認知與從前完全相反。

試舉一例:在減重之前,我毫無忌口,幾乎以「吃」唯一的娛樂。然而,當我偶爾良心疼痛,想要「吃得健康一點」時,我會走進一間素食自助餐廳。在我想像裡,油膩的大魚大肉如果是光譜上「不健康」的一端,那看了就令人憂鬱的五穀飯、深淺綠色青菜自然就是能夠洗滌罪惡的「健康」聖物了。我抱著虔誠的心情,夾上三兩樣菜,用一塊炸豆皮取代炸排骨,努力吃完一點也沒有少於平時食量的兩大碗飯,同時告訴自己,要活得更久才能吃更多好東西。我簡直不是在吃飯,而是在吃電玩遊戲裡面「增加血量上限」的高級藥品。

一直要到最近幾年,我才徹底明白,世事的殘酷超乎我當時的想像:這世界上還真有越犧牲越糟糕的一餐。某些健康的食物很難吃,但某些食物純粹只是難吃。就像很多嘴巴壞的人都會自稱「苦口婆心」,但沒有,他純粹就是劣質得表裡如一。以我現在粗淺的營養學知識來看,那樣一份素食餐點,還不如隨便去街邊買個便當。一來缺乏肉蛋,蛋白質嚴重不足;二來雖有蔬菜,但這類便宜素食非炸即炒,吃到的油水比膳食纖維還多。最後,口感遠不如白飯的五穀飯,熱量從一開始就沒有比較低。它的優點是不易造成血糖波動,比較能夠耐餓少吃,但我既然還是兩大碗吞下去,那除了非常微量的一些維生素以外,幾乎沒撈到半點好處。

也就是說,如果我三餐都吃得這麼「健康」,我可能會胖得更快、身體狀況更失衡。

幸好我良心疼痛的頻率沒有那麼高。

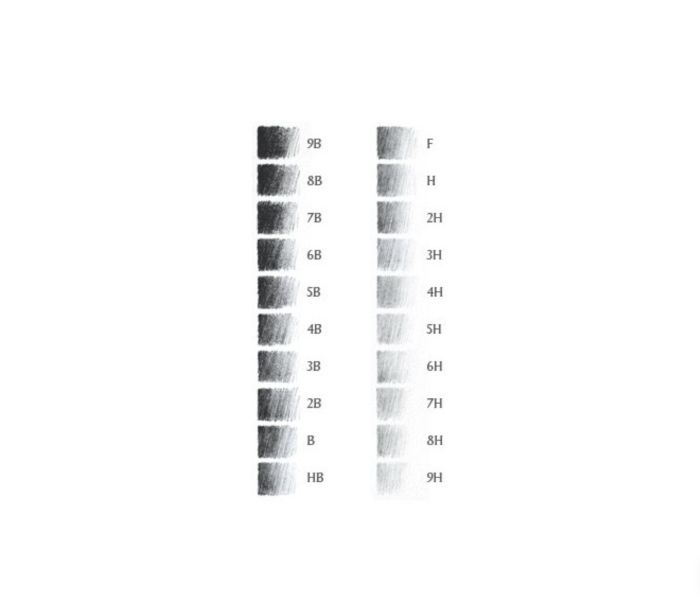

如果說,Y是教會我何謂「味覺」的人,那三十歲以後的減重計畫,則是我重新選修「營養成分」課程的契機。每一個長期減重的人,都會有一套關於食物的世界觀。我們彼此之間未必全有共識,但我們一定都有過劇烈的「自我革命」。就我而言,我驚訝的是許多食物貌似忠良,實則奸佞;也有許多食物恰好相反。比如前面提過的「大魚大肉」一詞,在常人之見裡,絕不會是減重時該吃的東西。然而實情剛好相反:這些食物富含蛋白質,等重的蛋白質和碳水化合物所能產生的熱量是一樣的,但前者飽足感更強。這就意味著,在「雞胸肉吃到飽」和「白飯吃到飽

登入以繼續閱讀