誠實地說,我們這一代的寫作者,或甚至是我們前後各一個世代的寫作者,幾乎都不是從鍾肇政那個世代的作家、作品,啟蒙自己的文學之路的。我們多半從外國的大名字開始,比如馬奎斯、米蘭昆德拉、卡爾維諾或川端康成;如果是台灣作家,首先注意到的也都是白先勇、張大春、朱天心、黃春明。在我們的閱讀地圖裡,如鍾肇政、葉石濤這樣的作家,僅僅是「聽過這個名字,但好像不是必讀」的邊緣位置。

要到很久很久以後,我才明白這張閱讀地圖的「政治關鍵」何在。它其實反射了台灣人經過數十年戒嚴荼毒的世界階序:歐美日第一世界的文學,勝過所有本土的作家;本土作家當中,外省又普遍比本省優越。從而連帶的是美學判準:現代主義比寫實主義優越,都會氣息比鄉野題材優越,美文又比素樸優越。

因此,當我帶著這樣的「文學背景」,在研究所期間讀到鍾肇政的小說時,我感到十分震撼。特別引起我注意的,並不是他十數巨冊的長篇小說,而是幾個1960年代的短篇小說。那一系列的小說,是鍾肇政的「現代主義時期」。鍾肇政會寫現代主義小說?這首先就打破了我對他的刻板印象;而當細讀下去,我更赫然驚覺,鍾肇政這些作品雖曰「現代主義」,但與同時期活躍於「台北文壇」的作家(如陳映真、七等生、白先勇、王文興)筆下的「現代主義」截然不同——相較之下,鍾肇政更展示了一種運用現代主義技法,將本土元素、鄉野之事寫得妖異的寫法。

根據鍾肇政的說法,這一時期的契機,正是1964年《台灣文藝》的創刊:

事實上,我對《台灣文藝》的創刊滿心期待到了興奮莫名的地步,除了可以有真正屬於「我們自己」的文學雜誌,可解決許多作家發表問題之外,同時也是因為可以寫實驗性作品。好比「現代主義」技巧即其一──其實當時被某些人士所提出來的所謂現代主義,充其量只是類乎意識流手法的技巧,早已落後在西歐現代主義之後不啻數十年。而我在「自由中國文壇」開始有了上述的所謂現代主義萌芽以前,即試寫過若干意識流作品,均到處碰壁,未獲發表機會。有了《台灣文藝》,我認為當然可以在這方面試試身手了。故而當吳老要我至少也要隔期交一篇小說稿,我便也欣然應允,並將土俗與現代結合,懸為我這方面作品的實驗目標。

這一段話透露了非常多重要的訊息。《台灣文藝》一向被視為極為「本土」的文學陣地,這樣的理解並沒有錯,但並不全面。其實《台灣文藝》另一個可能的貢獻,反而是接上了日治時期就已經發展過一段時間的現代主義傳統。就像大多數人一樣,我年輕時以為現代主義是1960年代才引入台灣,而鍾肇政這一系「本土」作家,是因為觀點陳舊保守,才這麼重視寫實主義。但事實完全不是這樣的。鍾肇政這一代作家,早在日治時期就已經接受過現代主義的洗禮,對他們而言,純粹變造文字、玩弄技法,才是「陳舊保守」的文學觀點,因為日治時期通通都玩過啦。對此,葉石濤也有很類似的看法:「他們所標榜的前衛文學,......並不是嶄新的文學主張。在日據時代的末期直到光復初期,台灣年輕一代的日文作家已經對於此種前衛文學潮流有所認識,並且經過一番沈思默考,有摒棄與採納的掙扎。」

「摒棄與採納」。半世紀以後的文青世代如我,對現代主義還只知「採納」,無能抵抗其魅力的時候,鍾、葉的世代早就在思考「摒棄與採納」了。有些東西當然是值得留的,但全面投降也是大可不必。

而鍾肇政也在上述的引文中,提出了他的文學方案,即「土俗與現代結合」。「土俗」與「現代」,邏輯上看來似乎很難相容,然而在文學上卻是能夠成立的。兩股矛盾的力量,正足以產生有趣的張力,從而創造出新的混血品種。他最初嘗試的一批作品中,就以〈骷髏與沒有數字板的鐘〉和〈中元的構圖〉最讓我驚豔。值得注意的是,這兩篇小說都得了《台灣文藝》自辦的「台灣文學獎」,分別是第一屆、第二屆得獎作品。而〈骷髏與沒有數字板的鐘〉之得獎,更是獲得評審龍瑛宗的力挺——龍瑛宗正是日治時期現代主義小說的佼佼者,「戰前的現代主義」之脈絡,就這樣經由鍾肇政,重新貫通到戰後的台灣文學!

〈骷髏與沒有數字板的鐘〉描寫的是「父親偏心」的故事。父親偏愛長子,敘事者則是長期受到壓抑的次子,內心一方面渴求父親的認同、一方面又十分怨恨父親。全篇不時閃現意識流筆法,是非常典型的現代主義寫法;而全篇緊扣的「死亡」主題,更是小說中最精彩的部分。敘事者獨白道:

我記得你那時說的話:養了你,真是白養了,你為什麼不馬上死掉呢?堂堂一個縣議員,我的面子給你丟盡了。阿爸。我為什麼不馬上死掉呢?我也覺得奇怪的。那一陣,我真地想到死,想死,我覺得我一點兒也不怕死,只是怕池塘,怕井,我跳不下去。

這段心理描寫毫不艱澀,卻很簡潔地表達出人面對死亡的心理拉鋸。生無可戀到了死無可懼的地步,但最終「怕」的卻還是人間之物。

而最厲害的,當屬結尾。父親去世三年六個月,長子為了「做風水」而提議撿骨。不料棺木一開,父親竟成「蔭屍」。風水師傅根據古禮,用銀紙包住帶肉的大腿骨,要兒子咬一口,方才盡了孝子之禮。而就在這一刻,提議的長子卻非常害怕,怎樣都咬不下口,把儀式推給次子執行。

次子咬了。這是我覺得描寫台灣家庭最經典的場面之一:這一咬,表面上是維繫傳統,盡了古禮;但實際上,卻又讓受盡虐待的次子「食其肉」。盡此古禮,風水師傅說,這才是「孝子」,因此次子竟爾證明了自己才是值得父親認同的人;但同時,「孝子」卻恨得要啃咬父親,傳統家庭之互相傷害、怨毒難解,已經全在其中了。「土俗」跟「現代」如何融合?鍾肇政示範了:撿骨、做風水這類土俗題材,完全可以拿來處理現代主義式的心理暗面。

同樣成功融合兩者的,還有〈中元的構圖〉。這是一篇元素非常複雜的小說,死亡、性慾、戰爭、宗教、瘋狂交織難分,透過意識流綴接起來。小說的主線,是一名被日本人徵召到南洋打仗的台灣人。他在戰爭期間,為了求生吃下人肉;但回到家鄉之後,才發現自己心心念念想活著團聚的妻子,已經和他人生下小孩了。敘事者於是陷入瘋狂,最終在中元節的祭典上砍殺了妻子,隨後踏入燃燒中的「大士爺」火堆中。

「在戰爭中吃人,最終導致瘋狂」的情節,令人想到陳映真〈鄉村的教師〉。但比起陳映真拘謹的知識份子視角,鍾肇政〈中元的構圖〉更加強調一種妖異的氛圍。小說以「中元節」貫穿,正是群鬼與群眾交會之時。從地獄來的鬼,與從戰爭回來的瘋狂軍伕,形成結構上的對應。軍伕最後的死亡場景也饒富意義,「大士爺」一方面是眾鬼之神,與軍伕「吃人」、「殺人」、「自殺」等死亡主題呼應;一方面他又是「觀音大士」的化身,在小說中被描寫成聖潔美麗、勾人情慾的形象,又呼應了軍伕「為了活著見到妻子才逃回來」的情慾主題。死亡與性愛,求生與自殺,還有比這更「現代主義」的情節嗎?但偏偏〈中元的構圖〉之元素,又是極為「土俗」的。兩者相融,更別有一番意味。

鍾肇政的「現代主義時期」作品並不多,他真正主力發展的,仍然是寫實主義的長篇小說(而非現代主義的短篇小說)。但從文學史的後見之明看來,我認為這數量不多的幾個現代主義短篇,其意義仍是嚴重低估的。我們現在已經知道了,1960年代那波(台北文壇的)現代主義運動裡,真正能抵抗時間淘洗的作品,幾乎都是兼容現代主義手法與本土社會題材的,比如王禎和、黃春明、陳映真。但早在他們還未摸索出確定的文學路線之前,鍾肇政已經提出了「土俗+現代」的策略,只可惜是在沒有太多人注意的《台灣文藝》上。而當近年,台灣民俗元素以「妖怪熱」的形式大為流行之時,我也常常想起鍾肇政,想起他早半世紀以前,就已經寫過的「撿骨」和「大士爺」。

鍾肇政已經預示過的未來,我們終於聽到了。我輩寫作者花十幾年的時間,才摸索出來的路線,他其實早早就說過了。是我們自己在閱讀地圖上,對他那一代人豐厚的遺產視而不見的。理解來得如此之遲,我們的愚鈍歷歷可見,而這正是我們虧欠於鍾老那一代台灣作家的。貫通過去,預示未來,鍾老已經示範給我們看了。

接下來,換我們了。

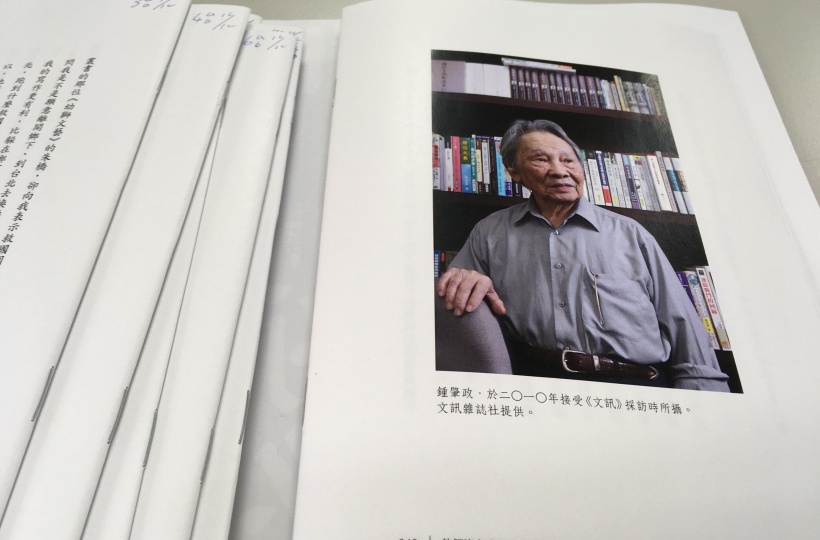

(刊載於《文訊》2020年6月號)