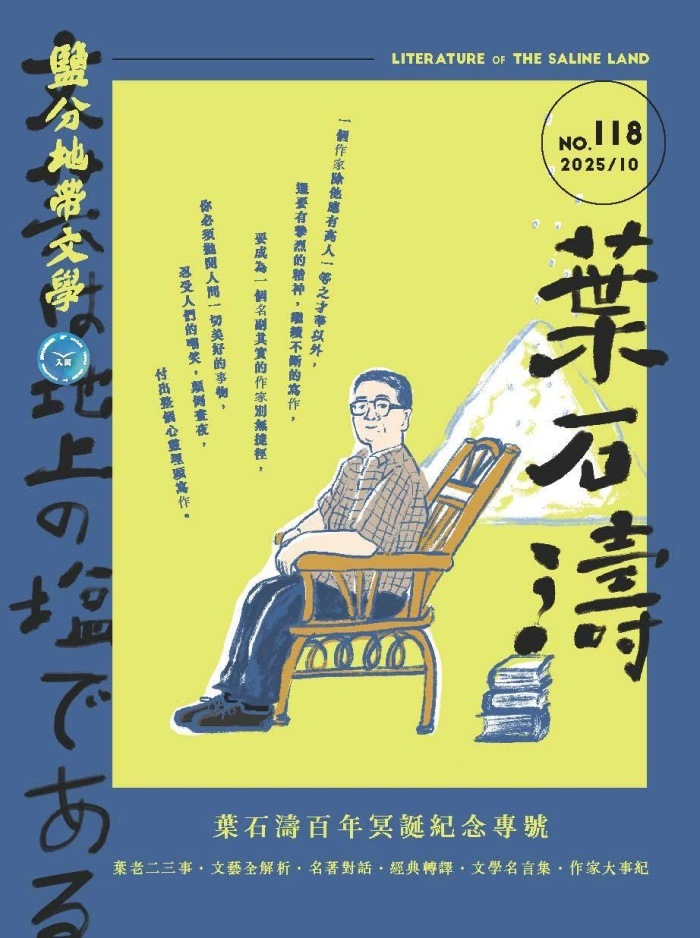

回顧葉石濤的文學歷程,我們大致可以分成四個時期:日治時期、戰後初期、戒嚴時代與解嚴前後。我並非故意要將葉石濤的寫作人生,強行連結到台灣史的斷點上,而是他的寫作生涯真的就與台灣的局面變化符合若節,風格也有顯著不同。透過這一簡單的框架,我們便可看出葉石濤在不同時期的代表作,以及文學事業的重心變化。

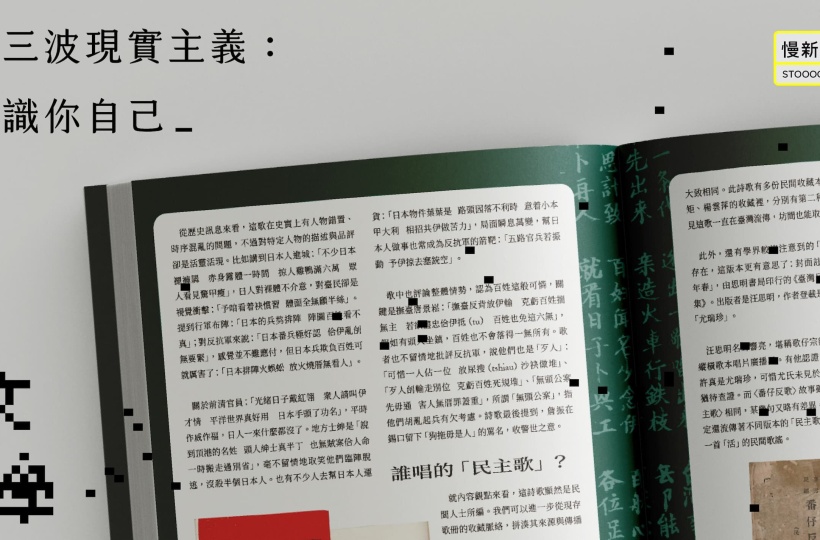

第一個時期是日治時期。嚴格說起來,是1940年代的日治末期。此時台灣已籠罩於二次世界大戰的陰影之下,文壇也受到巨大的政治壓力,被切分為「擁護國策、支持戰爭」的親殖民政府陣營,以及「消極應對、風格本土」的台灣作家陣營。前者的領袖是西川滿,主編《文藝台灣》雜誌;後者的領袖是張文環,主編《台灣文學》雜誌。

這時候的葉石濤十七歲,即將從中學裡畢業。從小學開始,他就是一名愛好文藝、家境相對優渥的小少爺。他先將自己的小說投稿到《台灣文學》,結果未獲青睞;接著,他又轉投稿到《文藝台灣》,終於在1943年,以〈林君寄來的信〉登上雜誌,正式踏入文壇。雖然也有被退稿的經驗,但是葉石濤以不滿二十歲的年齡,就登上了台灣兩大文學雜誌之一的《文藝台灣》,已堪稱早熟的天才少年了。

不過,葉石濤最先登上的是《文藝台灣》而非《台灣文學》,也側面說明了他此時的風格。在這「紅顏少年」時期,葉石濤喜歡寫非現實的、浪漫的、充滿異文化(古老的漢文化,對當時的他來說也是一種異文化)的主題。此一階段的代表作,正是〈林君寄來的信〉和〈春怨〉。於今來看,確實描寫細膩,是超齡之作。但反過來說,迷戀「詩與遠方」,也非常符合年輕人的氣質,會與張文環這一路背負土地理想的台灣作家不合,是很可以理解的。

隨著日本戰敗之期的迫近,葉石濤也慢慢淡出了以西川滿為首的作家團體。於是進到了他寫作生涯的第二階段:戰後初期。在文學史上,我們通常會把1945年到1949年稱為「戰後初期」,以有別於1949年以後的「戒嚴時代」。這段混亂、動盪且經歷了二二八事件時期,開始衝擊葉石濤浪漫的寫作風格。葉石濤在此時努力學習中文,閱讀、抄寫各種讀物;但另一方面,他最熟習的文學語言還是日文,因此多少需要依靠報刊提供的翻譯協助,才能好好發表作品。

在這段期間,還真有一個副刊提供了翻譯服務,那便是歌雷主編的《橋》副刊。在這個刊物上,葉石濤與楊逵、林曙光等日治時期作家發表文章,努力向外省作家解釋:我們日治時期已有一定水準的文學累積,並非你們認為的不毛之地。這也就引爆了台灣文學史上,第一次因省籍問題而產生的論戰:「《橋》副刊論戰」。但無論如何,葉石濤畢竟還年輕,還有學習中文的可能性,能夠持續在文壇活動。

葉石濤在這段時期的代表作,要屬〈三月的媽祖〉這篇小說了。這是台灣文學史上,最早描寫二二八事件的作品之一。並且,小說不是發表於解嚴後,而是在戒嚴前的1949年。〈三月的媽祖〉雖然還看得到一點點浪漫氣息(女子搭救素昧平生的男子),並且動用了他的恩師西川滿熱愛的媽祖意象,不過,從選材到筆法,政治與社會的關懷已經十分顯著。如果繼續發展下去,這顯然會是葉石濤創作路線的轉折點。

然而,白色恐怖的鐵鍘,終究還是落下了。1951年,葉石濤因「知匪不報」入獄三年。為什麼他會突然「知匪不報」呢?原來是戰後初期,他為了學中文寫作,去向書店買報刊,這家書店裡就有左派地下黨人。雖然葉石濤並未參加他們的活動,所讀的書,在「當時」也還不是禁書,但戒嚴時期本來就沒有合乎人權的法治可言,他仍然因此身陷囹圄。

因此,葉石濤的第三個寫作時期,要從1965年算起——且慢,剛剛不是說從1951年開始,關了三年嗎?怎麼一下子跳過了十多年?之所以如此,是因為葉石濤出獄之後,掛著一個「政治犯」的身份,只能以工友與流浪教師的身份討生活,十幾年來都沒能重回文壇。本來家境不錯的小少爺,在戰後「耕者有其田」的政策下,瞬間家道中落;再加上一輪入獄出獄,連好好生活都成了問題,更遑論寫作。

就在1965年,葉石濤不經意在舊書攤發現一本叫做《台灣文藝》的雜誌——不知道他看到這個名字的時候,會不會想起西川滿和張文環那兩本名字很像的雜誌?這本雜誌由吳濁流發行,鍾肇政協助編輯,是戰後第一個以台灣本土作家為主力的刊物。葉石濤十分驚訝:原來,就在他黯然離開文壇的這十幾年,有這麼多台灣本土的老將新秀集結起來了?由此,他投稿到《台灣文藝》,也因此結識了他一生中最重要的文學夥伴鍾肇政,文壇知名的「南葉北鍾」於焉成形。

這是葉石濤的第三個寫作時期。坐過牢、吃過苦的葉石濤,重返文壇之後,身上的浪漫氣息自然被大幅洗去了。不過,也不能說完全「不浪漫」了。這段時期的代表作是《葫蘆巷春夢》——你看,還是有「春夢」。只不過,從「春怨」到「春夢」,不只是從純情少爺變成情慾湧動的成年男性,重要的還有春夢的背景「葫蘆巷」。葉石濤搭建了一個陰暗、潮濕、窮困的場景,在他的小說世界裡,人類的慾望既壓抑又流溢,家門以外的愁苦,常常也會滲透到臥房裡面來。相較於第一時期的浪漫幻想、第二時期的理想反挫,第三時期的葉石濤似乎掌握了一種更「卑微」因而也更「現代」的文學感,人在這種環境裡是沒有自由的,但也沒有被毀滅,而這就是人為什麼會被扭曲。

除了小說,這一時期的葉石濤也在文學評論方面有深厚的貢獻。甚至可以說,他這段時期的評論之多之強,可能還超過了小說創作。他的文學評論分成三個方面:

第一、介紹世界文壇作品——不只是美國、日本、西歐等「主流國家」,甚至擴及非洲、中東與東南亞。在戒嚴資訊閉塞的環境下,他利用自己的日文能力,將日本文學界的訊息輸入台灣,因而有了非常廣闊的世界文學視野。

第二、譯介日治時期台灣作家。在戰後國民黨主導的文化政策下,賴和以降的作家都被忽視或壓抑。葉石濤作為「少數見證過那個時代的文壇」的人(畢竟他出道非常早;與他同齡的鍾肇政,就完全沒有進入過「那個文壇」),深感自己有義務護持這條傳統,因此以大量的評論介紹前人,甚至包含了日治時期退過他稿件的張文環陣營。

第三、評論當代本省籍作家的新作。在戒嚴時期,這些作家的能見度很低,很難得到太多討論。相較於以外省作家為主的文壇,葉石濤更理解這些作家的創作脈絡,也能以其視野幫助作家認知到自己的強項與弱項。

三項合起來看,你會發現他基本上把能做的事情都做了。那是台灣文學還沒有自己的研究所的年代,他自己一人就是一間台文所。也正是這段時期的累積,讓他能夠在解嚴前後,寫出他最重要著作之一的《台灣文學史綱》。

於是,我們來到葉石濤的第四個寫作時期:解嚴前後。之所以不用「解嚴」當作分界點,是因為早在解嚴前幾年,台灣就因為黨外運動的風起雲湧,而稍微撞開了一點點空間。這也是為什麼,多年來一直被視為禁忌的「台灣文學史」書寫,會成為葉石濤與他的文學夥伴念茲在茲的目標。在傳統的學術領域裡,「OO文學史」的前綴詞往往會填入「國家名」,比如日本文學史、英國文學史、中國文學史。因此,葉石濤致力為之的「台灣文學史」,時則帶有「台灣作為一個國家,過去有怎樣的文學累積」之意涵,也就無法見容於戒嚴時期。

但在解嚴前後,社會氛圍稍微鬆動的背景下,葉石濤率先推出了《台灣文學史綱》。這本書出版於1987年初,還比正式解嚴早幾個月。這本書既總成了葉石濤過去數十年的努力,也為未來數十年的台灣文學研究奠下基礎,影響力頗為巨大。

而在解嚴之後,葉石濤的創作更加海闊天空。這段時期的小說,以《台灣男子簡阿淘》和《西拉雅末裔潘銀花》為代表。前者是葉石濤半自傳性的小說(「阿淘」與「阿濤」是諧音梗……),處理他的白色恐怖經驗,以及他在獄中對政治犯的貼身觀察,許多觀點頗為超前時代。後者則是以一名西拉雅族女主角,表面上是情慾小說(你看解嚴之後,葉石濤心情放得多開),實際上也帶有母性的土地隱喻,潘銀花最終的「多元成家」,從族群政治與性別政治的角度看來,都頗有思考空間。

但再一次,我們會看見貫穿葉石濤創作的兩大主軸,同樣在解嚴後的空氣裡解放出來了。一是由浪漫而情慾的路線,一是由暴政而回歸現實的批判路線。一路回顧起來,脈絡是清晰的,也是無奈的。不知是幸或不幸,我們終能見證一名無憂無慮的小少爺,長成了既能處理複雜現實議題,也不丟失自己的情調與幽默感的成熟作家。現實給予葉石濤的苦難,他終究是連本帶利的,通通化為自己的文學成就了。