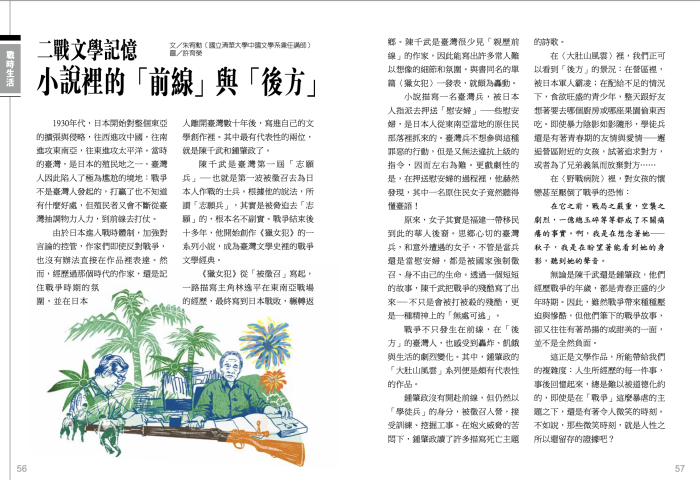

1930年代,日本開始對整個東亞的擴張與侵略,往西進攻中國、往南進攻東南亞、往東進攻太平洋。當時的台灣,是日本的殖民地之一,台灣人因此陷入了極為尷尬的境地:戰爭不是台灣人發起的,打贏了也不知道有什麼好處,但殖民者又會不段從台灣抽調物力人力,到前線去打仗。

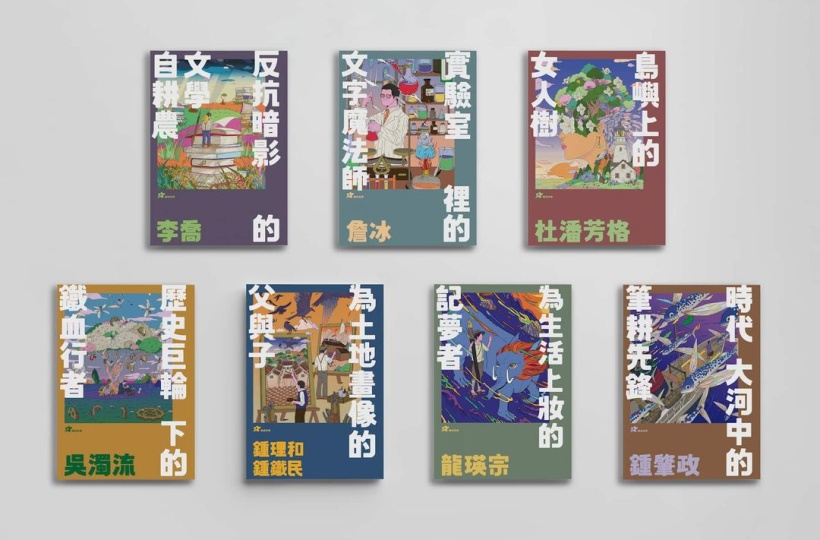

由於日本進入戰時體制,加強了對言論的控管,作家們即使反對戰爭,也沒有辦法直接在作品裡表達。然而,經歷過那個時代的作家們,還是記住了戰爭時期的氛圍,並在日本人離開台灣數十年後,寫進自己的文學創作裡。其中最有代表性的兩位,就是陳千武和鍾肇政了。

陳千武是台灣第一屆「志願兵」——也就是第一波被徵召去為日本人作戰的士兵。根據他的說法,所謂「志願兵」,其實是被脅迫去「志願」的,根本名不符實。戰爭結束後十多年,他開始創作《獵女犯》的一系列小說,成為台灣文學史裡面的戰爭文學經典。

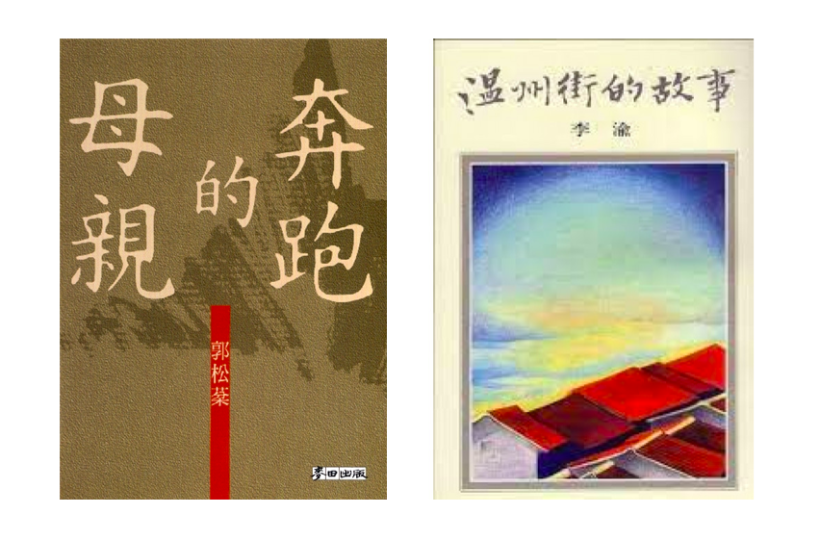

《獵女犯》從「被徵召」寫起,一路描寫主角林逸平在東南亞戰場的經歷,最終寫到日本戰敗、輾轉返鄉。他是台灣很少見「親歷前線」的作家,因此能寫出許多常人難以想像的細節和氛圍。與書本同名的單篇〈獵女犯〉一發表,就頗為轟動。小說描寫一名台灣兵,被日本人指派去押送「慰安婦」——這些慰安婦,是日本人從東南亞當地的原住民部落裡抓來的。台灣兵不想參與這種罪惡的行動,但是又無法違抗上級的指令,因而左右為難。更戲劇性的是,在押送慰安婦的過程裡,他赫然發現,其中一名原住民女子竟然聽得懂台語!原來,女子其實是福建一帶,移民到此的華人後裔。思鄉心切的台灣兵,和意外遭遇的女子,不管是當兵還是當慰安婦,都是被國家強制徵召、身不由己的生命。透過一個短短的故事,陳千武便把戰爭的殘酷寫了出來——不只是會被打被殺的殘酷,更是一種精神上的「無處可逃」。

戰爭不只發生在前線,人在台灣的「後方」,也會感受到轟炸、飢餓與生活的劇烈變化。其中,鍾肇政的《大肚山風雲》系列,便是頗有代表性的作品。鍾肇政沒有開赴前線,但仍然以「學徒兵」的身份,被徵召入營,接受訓練、挖掘工事。在炮火威脅的苦悶下,鍾肇政讀了許多描寫死亡主題的詩歌。而在《大肚山風雲》裡,我們正可以看到「後方」的景況:在營區裡,被日本軍人霸凌;在配給不足的情況下,食慾旺盛的青少年,整天跟好友想著要去哪個廚房或哪座果園偷東西吃。即使暴力陰影如影隨形,學徒兵還是有著青春期的友情與愛情——邂逅營區附近的女孩,試著追求對方,或者為了兄弟義氣而放棄對方……。在〈野戰病院〉裡,對女孩的懷戀甚至壓倒了戰爭的恐怖:

在它之前,戰局之嚴重,空襲之劇烈,一億總玉碎等等都成了不關痛癢的事實。啊,我是在想念著她——秋子,我是在盼望著能看到她的身影,聽到她的聲音。

無論是陳千武還是鍾肇政,他們經歷戰爭的年歲,都是青春正盛的少年時期。因此,雖然戰爭帶來種種壓迫與慘酷,但他們筆下的戰爭故事,卻又往往有著昂揚的或甜美的一面,並不是全然負面。這正是文學作品,所能帶給我們的複雜度:人生所經歷的每一件事,事後回憶起來,總是難以被道德化約的,即使是在「戰爭」這麼暴虐的主題之下,還是有著令人微笑的時刻。不如說,那些微笑時刻,就是人性之所以還留存的證據吧?

・刊載於《台灣學通訊》特刊6號