有的人,我怎麼想也想不明白,為什麼他會喜歡寫小說。

比如李奕樵。

李奕樵喜歡有趣的東西,喜歡厲害的東西,喜歡任何實際上跟表面上看起來不一樣的東西。大概是因為這樣,我們相識十年以來,他的身份和興趣一直在疊加。最早我知道他唸數學系,正在詩社活動,對吉他欣賞也很有水準。過幾年他突然自學寫程式,最後還成為資訊工程師。他喜歡看電競,自己也非常認真地練過《星海爭霸》,APM最快好像可以接近三百——那是「每分鐘所下的指令數」的意思,我第一次看他打電動的時候,覺得他是用一種愛撫的手勢在鍵盤上彈鋼琴。後來他還把我一起拉入坑,成為我玩《星海爭霸2》的教練,只是我的APM始終只有他的三分之一不到。這些興趣有時候還會混雜繁衍,比如他寫了一支爬蟲程式,用一套自己設定的參數,搜出了Steam上面最好的一百個遊戲,因而轟動了ptt的遊戲相關版面。

最近的新興趣似乎是刀。曾有人目擊他坐在公園裡,順手撿起樹枝,從口袋裡摸出刀來把枝椏一一削平。我問他,你買那麼好的刀,不擔心在這麼粗的地方傷到刀刃嗎?

「如果是夠好的刀,不應該會因為削樹枝而傷到。」

他淡淡說。我知道他的意思是,如果會因為這樣就傷到,那把刀也沒什麼好珍惜的。

因此,要跟李奕樵聊起來,説難不難、說簡單不簡單,就是你至少要懂一件跟別人說起來,自己的眼睛會放光的事。所以有段時間,我們會連續聊好幾個小時:他跟我講電競;我跟他講棒球。過一陣子話題可能又會變,因為他會帶我去他研究了好一陣子的拉麵店,而我只好拿出為了寫小說而搜集的軍事資料跟他交換。我們大概都不是很懂對方在說什麼,不過這樣很好,我們都可以聽到彼此這段時間遭遇的有趣、厲害、實際上跟表面上看起來不一樣的東西,像是小學生帶玩具去學校炫耀一樣。

但我沒有問過他為什麼一直喜歡小說,小說夠有趣嗎?即便我是寫小說的,老實講,我也對小說還沒那麼有信心。我們已經不是白先勇那個天真年代的人了,甚至也比朱天心小好幾輪了,什麼「文學是大寫的」這種話是很難昧著良心說出口的,因為我們知道這個世界上的才華分配,並沒有獨厚文學人。面對了不起的遊戲設計師、電競選手、刀匠和壽司師傅的時候,你會很清楚自己必須非常非常努力,才能讓你戮力從事的東西,勉強及得上「無須羞愧」的水準。

然而李奕樵就是繼續讀、繼續寫了。一直以來,他都是我在小說品味上最信任的朋友之一,我大多數作品在出版前都有他讀過。他的小說也越寫越好,是那種會讓身旁所有對文學有點感覺的朋友,都會同聲譴責「你到底什麼時候要出書」的好。一年多前,我在自己的直播節目裡逐行分析本書的第一篇〈兩棲作戰太空鼠〉,四千多人次的聽眾反應十分熱烈,不少人追問:這是誰?他的書哪裡可以找得到?

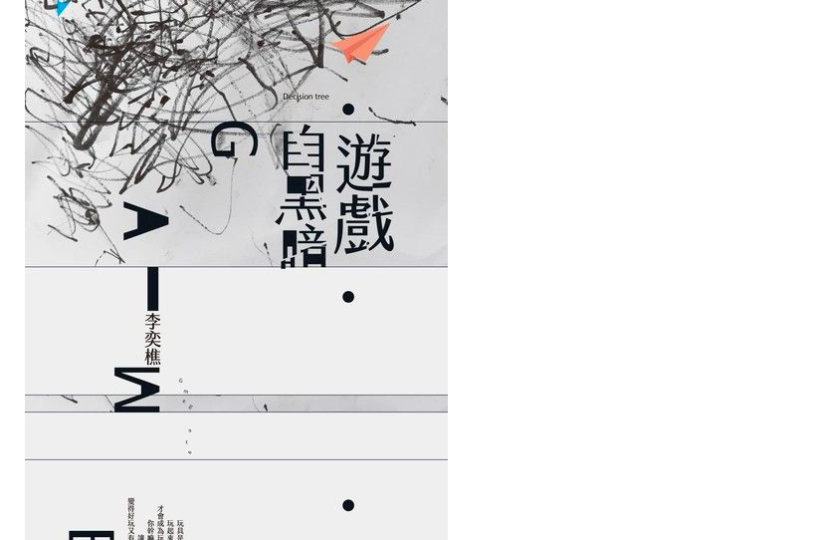

現在可以找到啦,就是這本《遊戲自黑暗》。

當我讀完這整本小說集,而不是像以前那樣零散閱讀單篇之後,我好像覺得自己找到答案了。如果說李奕樵這個人有什麼核心的話,大概就是一種「窮究事物規律」的好奇心吧。對他而言,這個世界充滿了各式各樣的新鮮事物,初識這些事物的時候,它們總是能展現出最有力量、看似非常奧秘難解的一面。但是,不管面對什麼,他總是具有一種hacking的精神,想要破解那底下流動的程式碼。

但他也不是一個單純的理性主義者,不會傻到認為只要具有分析性的知識,就能真正理解事物的核心。他的好奇心更像是在敲開堅果:不管是怎樣神秘複雜的事物,先窮盡理性的工具去描述、掌握之後,才能剝除外殼,看到最精華的內核。窮究事物的規律是為了篩掉規律,這才使得我們感受到的震撼是真正的震撼,我們看到的神秘真正揭示了它的深度,而不僅僅是資訊不對等的愚人讚嘆。

親眼敲開堅果之後,就能看見〈Shell〉的敘事者看見的極限之景,而且還是借來的:「我的手這輩子大概就只能到這個程度了,我的心智也是,但是也許我還能擁有阿勳的眼睛。」

而最終極的好奇心,大概就是「人是怎麼回事」吧?

因此,這本書裡的每個篇章,似乎都可以理解為「對人類這種東西」的好奇心衍伸出來的hacking展演。〈兩棲作戰太空鼠〉的程序性語調、〈Shell〉裡的Shell和穿插其中的「被改動過的遊戲參數」、〈另一個男人的夢境重建工程〉敘事者對於另兩個人類心靈的逼近,都可作如是觀,那都是對某種規律的破解。而最後設、最純粹的規律,當然就是語言了,所以即便是〈無君無父的城邦〉裡的親人早已無法言語,仍有「妳的內臟終於也掮負起表述的任務」的句子。而整本書最重要的一篇小說〈遊戲自黑暗〉,甚至重新發明了語言:「語言是為了溝通。溝通是為了規則。而規則是為了我。」我們如何去用文字去固定一個還沒有發明任何文字的曖昧空間?在這樣後設到不可再後設的提問下,這篇小說就以最簡單的形式碰觸了最困難的問題。而一切的探索到了最後,就來到了〈神與神的大賣場〉,由人到神,這是混雜著自嘲的自信;如果讀者讀到最後這篇,記憶還夠強韌的話,會記得這本書第一篇小說的第一句話,就是從一個(卑賤的)神一般的視角,對更低層次的存在物發出的命令。

如果李奕樵也是一顆堅果,我會說,敲開來,那裡面應該會存著一種小說家式的好奇心。他想把所有規律拆開來,看看能不能親手組成另外一種規律。有多少規律的組合,就有多少種世界的可能性。在這裡,「親手」是最重要的關鍵字。在這個意義下,亞里斯多德是對的:在他的知識分類系統裡,文學不是當代人刻板印象裡那種抽象性的、精神性的東西;而是一種必須動手去做的,實作性的知識。

幸好,人類似乎還算有趣。還能引發李奕樵好奇心,讓他有用小說來擺弄一番的興致。於是好奇心就這麼激活了一隻小說家。

(本文為《遊戲自黑暗》推薦序)

好奇心激活一隻小說家:序李奕樵《遊戲自黑暗》

2017/12/04 _文學評論